AIで作成した「回転すると別のものに見える絵」が知覚研究に役立つ

視覚的に人の注意を引きつける資料は、心理学や神経科学の研究においてよく用いられるそうです。こうした研究において、回転させることで別の絵に見える「だまし絵」が利用できないかと考えたジョンズ・ホプキンズ大学の研究者らが、こうした絵をAIで生成して実験を行いました。

Visual anagrams reveal high-level effects with ‘identical’ stimuli: Current Biology

https://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(25)01102-9

Seeing double: Clever images open doors for brain research | Hub

https://hub.jhu.edu/2025/10/06/visual-anagrams/

ジョンズ・ホプキンズ大学のタル・ボガー氏らは、「ビジュアルアナグラム」を生成するAIツールを用いて複数のだまし絵を生成しました。「アナグラム」は文字を並べ替えると別の言葉になる単語のことを指しますが、「ビジュアルアナグラム」は回転させることで別の絵に見える絵を指します。

ツールで生成された絵がこんな感じです。

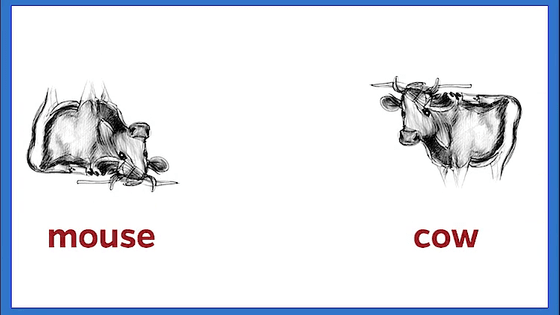

一見すると、チョウに見える絵。

90度右に回転させるとクマになります。

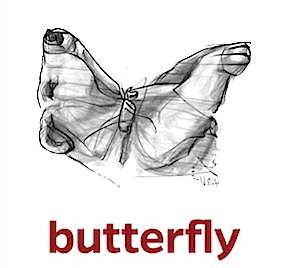

これは、ライターの絵。

回転させるとトラックに。

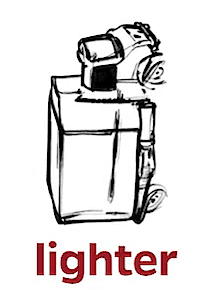

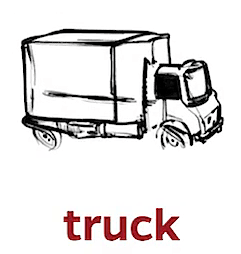

ネズミの絵。

180度回転させるとウシの絵になります。

ウサギ。

ウサギがゾウに。

左を向いたアヒル。

回転させるとウマになりました。

ボガー氏らは、人が現実世界の物事をどのように捉えているかを追究する心理学・神経科学の分野でこれらの絵を応用できないかを研究しました。

心理学では、脳が「明るさ」や「コントラスト」といった低次の刺激特性だけでなく、「生き物かどうか」「感情」「現実世界での大きさ」などの高次の特性も自動的に処理していることが知られています。しかし、低次の特性と高次の特性はしばしば強く共変しているため、人の知覚的処理が高次の特徴に由来するのか、それとも低次の要素に引きずられているのかははっきりしていません。

たとえば、「大きなクマの画像」と「小さなチョウの画像」を比べると、サイズの違いだけでなく形状の複雑さなども違ってしまうため、実際に脳の反応を引き起こしているのが何なのかを検証することは困難でした。

そこで、ボガー氏らは「同じ絵なのに、回転することで別の絵に見えるビジュアルアナグラム」を被験者に見せ、脳がどのような反応を示すのかを調査しました。

ボガー氏らはまず、被験者にビジュアルアナグラムを同じ大きさで2パターンの向きで見せてから、「その絵にとって理想的と思う大きさ」に拡大・縮小するよう指示しました。その結果、画像が「クマに見える向き」の場合、被験者は「チョウに見える場合」よりも大きくなるように画像のサイズを調整することがわかりました。

これは、「現実世界のサイズに合致した方法で描かれた絵ほど、人は美的快感を強く感じる」という先行研究で得られた結果に沿ったものでした。見る方向が違うだけで全く同じ絵であるにもかかわらず、見え方によって理想的なサイズを変えたということは、被験者は知覚的処理の際に「現実世界での大きさ」という高次の特性に影響された可能性があります。

今回の研究で、ただのだまし絵でも知覚研究には大いに役立つということが分かったため、ボガー氏らはさらなる研究を望んでいます。ボガー氏らは「これらの画像は、大きさ、生命の有無、感情に至るまで、あらゆる種類の効果を研究するために使用することができます。これまで不可能だった方法で、人が絵をどのように認識しているかを研究できるのです。加えて、見ていて楽しいのは言うまでもありません」と述べました。

・関連記事

もし人間の脳がもっと大きかったら? - GIGAZINE

「すべてのものには心がある」という「汎心論」をとりまく現代の科学者や哲学者の主張とは? - GIGAZINE

Googleが協力する「AIを使った動物とのコミュニケーション」を実現させる試みが進行中 - GIGAZINE

人工知能を使用してクジラと会話するプロジェクトとは? - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in AI, サイエンス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article AI-generated 'images that look diffe….