太陽光発電システムが急速に普及している実態を分析

太陽光発電システムの普及は2010年代に入ってから急激に勢いを増し、クリーンエネルギーの筆頭として広く研究開発が進められています。こうした太陽光発電システムは果たして実用的なのか、どうして急速に普及しているのかについて、建築物理学を専門とするブライアン・ポッター氏が分析しました。

Understanding Solar Energy - by Brian Potter

https://www.construction-physics.com/p/understanding-solar-energy

太陽光発電は1950年代に発明されましたが、実用的な発電方法として広く使われるようになったのは2010年代に入ってからだそうです。まだまだ新しい産業ですが、その開発スピードはすさまじく、他の発電方法を圧倒しています。ポッター氏によると、最大100TWhの発電量を実現したタイミングから最大1000TWhの発電量を実現したタイミングまでの年月を数えると、風力や原子力発電が12年、天然ガスが28年、石炭が32年であるのに対し、太陽光発電はわずか8年しかかかっていないとのことです。

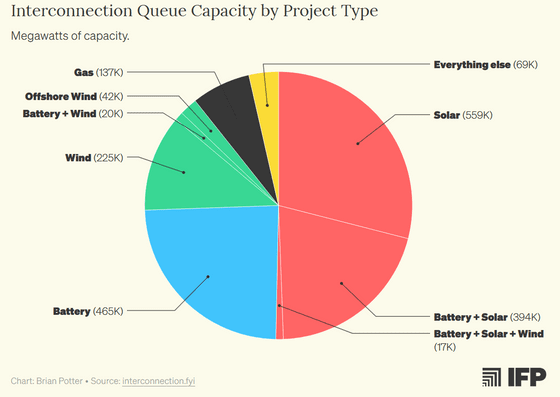

こうした太陽光発電に世界中が期待を寄せており、特にアメリカでは、計画中の新規発電施設のうち約50%が太陽光発電システムに関連するものだとのこと。とはいえ発電の絶対量としてはまだまだ少なく、2023年時点で太陽光発電は発電量全体の約4%、アメリカに至っては1%にも満たないものです。

世間では、果たして太陽光発電の急速な成長はいつまで続くのか、そしてどれだけのエネルギーを効率的に供給できるのかといった疑問がありますが、これはいくつかの事実によって答えが得られるといいます。

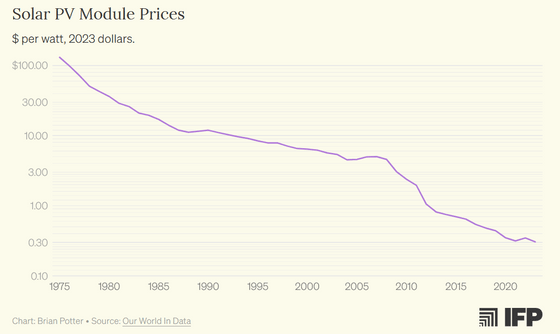

ひとつはコストです。1950年代の発明以来、太陽光発電のコストは1万分の1近くにまで下がっており、2010年代から2020年代に限っても50%近く安価になっているため、今後さらに安くなると予測されています。

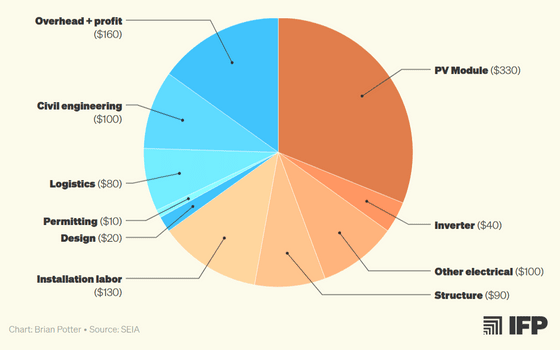

太陽光発電システムのコストは、ハードコスト、ソフトコスト、運転・保守コストに分けられます。ハードコストとは、太陽光発電パネル、インバーター、架台、設置に必要な人件費など、物理的な太陽光発電システムそのものにかかる費用。ソフトコストは、設計作業、認可を得るための作業、開発業者の諸経費など、物理的なシステム構築には直接関連しないもの。運転・保守コストとは、保険、土地のリース、清掃、破損部品の交換など、運用中に発生するコストです。

以下は、アメリカにおける一般的な太陽光発電システムのハードコストとソフトコストの内訳です。オレンジはハードコスト、青はソフトコストとなっていて、1kWh当たりの合計コストは1060ドル(約15万9000円)になります。

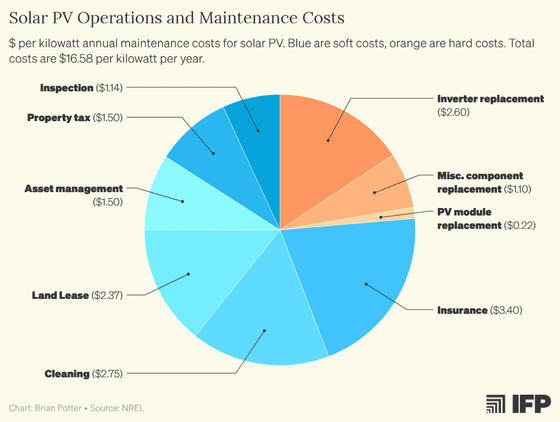

運用・保守コストは低く、1kWh当たり年間16.58ドル(約2500円)で済むとのことです。

一方、太陽光発電システムには「発電」という重要な部分の他にもうひとつ重要な要素があります。それは蓄電システムです。

太陽光発電はその名の通り太陽光を集めて電気エネルギーに換えるシステムですが、太陽が出ていないと効率は落ちます。雨の日は当然ながら発電効率が落ち、また夏と冬でも日照時間が違うため発電できるタイミングが変化します。

このために使われるのが蓄電システムです。蓄電システムを使えば、大量に発電できる日にエネルギーをため込み、発電できない日にはため込んだ電気をエネルギーとして使えます。ためたエネルギーは、水をポンプで汲み上げたり、メタンを合成して後で燃やしたりといったさまざまな保存方法が考えられますが、一般的に使われるのは大型のリチウムイオン電池です。この蓄電システムの建設・保守・運用コストはもちろんのこと、発電システムと蓄電システムをつなぐインフラの構築にもコストがかかります。

これをまとめると、太陽光発電+蓄電システムで、供給する電力の割合を変えた場合の電気料金を計算することができます。蓄電池を一切使わず、太陽光発電の電力を無駄にすることなくすぐに使える場合、この太陽光発電システムのコストは1kWhあたり約5.7セント(約9円)になります。ただし、このコストはシステムの規模を拡大すると急速に上昇します。

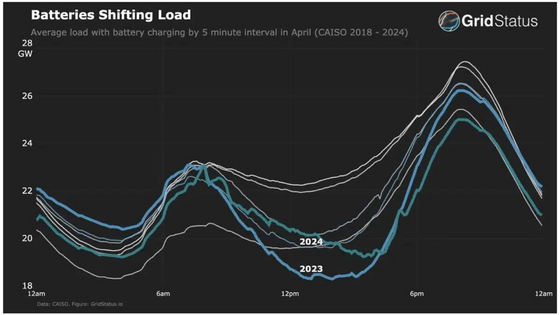

発電と蓄電のバランスが取れつつあることも、太陽光発電システムが導入されつつある理由のひとつです。一般的に、電力需要のピークは早朝と夜に訪れますが、そうした時間帯の太陽光発電量はほとんどゼロに近く、需要の高まりと発電量が一致しません。こうした不一致はグラフで表され、俗に「ダックカーブ」として知られているのですが、設備が安定してくるにつれてバランスが取れ始めているとのこと。以下は時間ごとの蓄電システムの負荷を示したグラフですが、2024年は谷間が平坦化しつつあります。

ポッター氏は「環境への配慮を除けば、太陽光発電の主な利点はそのコストの低さです。太陽電池は燃料を必要とせず、可動部品もなく、大規模工場で大量に生産でき、メンテナンスもほとんど必要ありません。太陽電池を地面に置けば発電が始まるんです。主な欠点は太陽がいつ照るかをコントロールできないことです。昼夜のサイクル、雲、季節的な太陽の位置の変化など、すべてがソーラーパネルの発電量を低下させ、一定量の電力を安定して発電することを難しくします。太陽光発電による電力供給の割合が大きくなればなるほど、この欠点を克服するために必要なインフラは大規模になり、コストも高くなります。しかし、太陽光発電のコストが下がり続ければ、この欠点はあまり気にならなくなるでしょう」とまとめました。

・関連記事

「太陽光発電で生じた電力を使い切れない」ということの何が問題なのか? - GIGAZINE

カーボンキャプチャーの方が再生可能エネルギーに切り替えるよりもコストがかかってしまうことが研究で判明 - GIGAZINE

AIのせいで停電の危険が増加中、データセンターからの需要急増が送電網に大きな負担をかけている - GIGAZINE

MITのエンジニアが太陽光発電で1日最大5000リットルのきれいな水を生成する淡水化システムを開発 - GIGAZINE

風力がイギリス最大の電力源になる - GIGAZINE

太陽光発電施設の「除草」のために羊の需要が急増 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article Analysis of the rapid spread of solar po….