実は「木」は大部分が死ぬことでほぼ不死を達成している、その知られざるメカニズムとは?

他の生物ではあり得ないほど巨大で、長期間その独特の形態を維持し続ける「木」の不死に近い奇妙な性質について、科学系YouTubeチャンネルのKurzgesagtがムービーにまとめています。

Trees Are So Weird - YouTube

植物はもともと、水上に位置する藻のような薄くて繊細な形でのみ存在しており、光合成により水と太陽光から栄養を得ていました。約4億7000万年前には苔(こけ)のように湿った地面に広がるような形で地上へ進出し、その後太陽光を求めて「高さ」を求めていくことになります。

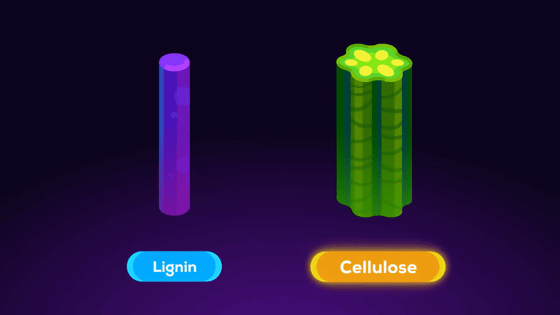

古代の植物は主にセルロースで構成されていましたが、セルロースは形を作るのに優れていた一方で強度は不足しており、高く成長する植物を支える力はありませんでした。そこで植物はリグニンと呼ばれる環状構造の分子を獲得しました。リグニンは丈夫で防水性があり、セルロースで形作られた隙間を埋める形で植物全体を強固に固定します。数百万年かけて植物はより多くのリグニンを生産するようになり、植物はより硬く、より高く成長していきます。

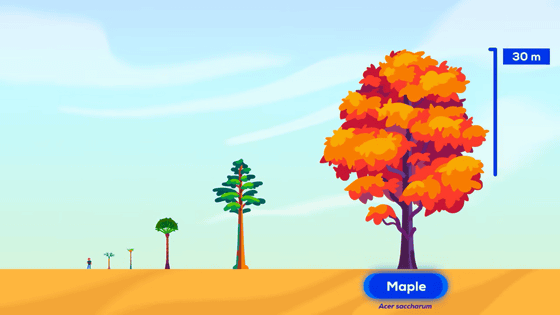

そして約3億8500万年前、最古の木とされるアルカエオプテリスが誕生しました。丈夫さを獲得した木はそれまでの植物と比べて大幅に高く成長でき、数十メートル~百メートル近くまで大きくなっていきました。

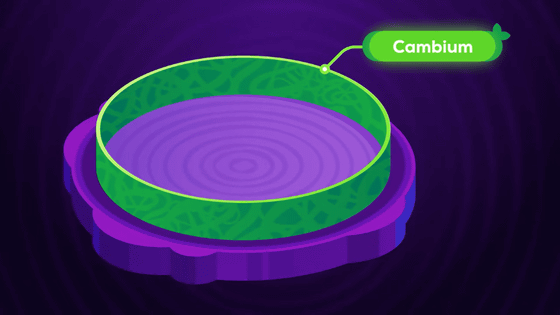

木の驚くべき特徴の1つとして、根から吸った水分や葉から生成された栄養を、数十メートルある全身に行き渡らせているという点があります。それを成立させているのが、形成層です。形成層の内側の幹細胞は、木が太く成長するのに応じてリグニンを多く生成し、木を太く丈夫にするために機能します。同時に、それらの細胞は硬くなりながら空洞化して道管や仮導管になりますが、それらは細胞としては「死んだ」状態のもの。すなわち、「巨大な木は死骸が積み重なってパイプのネットワークが形成された状態」と言えるとのこと。

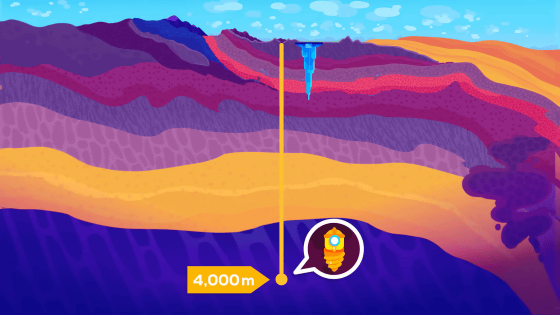

パイプのネットワークにより全身がつながった木では、蒸散によって葉から大気中へ水蒸気が放出される際にポンプのように根から水分が押し上げられ、驚くべきスピードで水分が全身に行き渡ります。この時、数十気圧の吸引力が発生していると考えられており、この圧力は数百メートルの深海でかかる力に相当します。

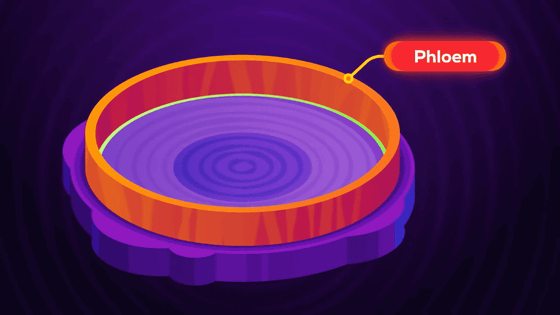

水が根から全身へとくみ上げられる一方で、光合成によって葉に生成された栄養を全身の細胞に与える必要もあります。また、木の成長や損傷に関する情報を管理し、枝を落とすなどして交換する機構も重要です。そのために機能しているのが、形成層の外側に位置する篩管(しかん)です。

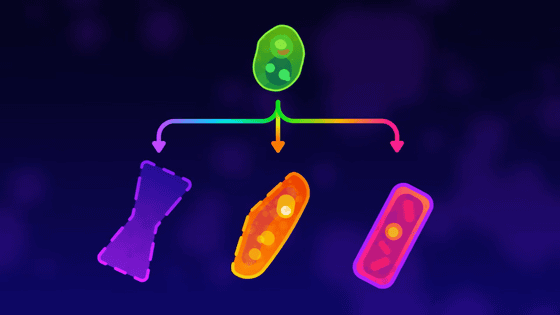

篩管の細胞は管状になって物質輸送を行う篩細胞、篩細胞に付随してエネルギーや修復指示を送る伴細胞、光合成を行えない冬を乗り切るために糖分や脂肪を貯蔵する篩部柔細胞に分かれます。

これらの細胞が複合して全身にネットワークを形成することで、葉で形成した栄養素を全身に巡らせたり貯蔵したりすることを可能にしています。

木のネットワークを形成している細胞のほとんどは死んで管になった細胞であり、木の生きている部分は、分厚い死骸の外側にわずか数ミリだけ存在しています。Kurzgesagtは「樹木の大部分は死んでいます。しかし干ばつや病気、天災、または人間の手によって折られない限り、ほとんど死んでいるからこそ、木は潜在的に不死になっています」と表現しています。

・関連記事

木はたとえ切り株になっても森の一部となって生き続けることが判明 - GIGAZINE

「ゴジラに見える木」は松本市の雪の中に静かに立っていた - GIGAZINE

わずか200g程度で1本の木と同じだけの二酸化炭素を吸収できる粉末が開発される - GIGAZINE

砂漠で発見された謎の種子から成長した木が「失われた聖書の木」である可能性 - GIGAZINE

高さ30m超えの大木が平原のど真ん中を歩いているような「歩く木」がツリー・オブ・ザ・イヤーに輝く - GIGAZINE

海面上昇によって枯れた木ばかりが立ち並ぶ「幽霊の森」が生まれている - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, サイエンス, 生き物, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article In fact, trees achieve near-immortality ….