「自動車のヘッドライトまぶしすぎ問題」は一体何が原因なのか?

自動車を運転していると、対向車のヘッドライトがまぶしすぎて目がくらむことがしばしばあります。なぜこれほどまぶしいヘッドライトがあるのか、そもそも原因はヘッドライトのメーカーにあるのか、自動車メーカーにあるのか、運転手にあるのかなどについて、自動車関連YouTubeチャンネルのThe Driveが解説しています。

Here's why dangerously bright headlights are blinding drivers today - YouTube

「夜に対向車のヘッドライトで目がくらんだ」という経験をしたことがある人は多いはず。これは「渋滞」や「追い越し車線をのろのろ走る車」と同じく、ドライバーにとって頭痛のタネで、「ドライバーなら誰でも明るすぎるヘッドライトは良くないと感じています」とThe Driveは指摘しています。

「明るすぎるヘッドライト」は特定のLEDが起こす問題なのか、それとも特定の車種で起きる問題なのか、はたまた工場出荷時の問題なのか、それとも運転手の行動が原因なのでしょうか。

そもそも電動式ヘッドライトは1800年代から自動車に搭載されていました。初期のヘッドライトは8ボルトのバッテリーで動作しています。

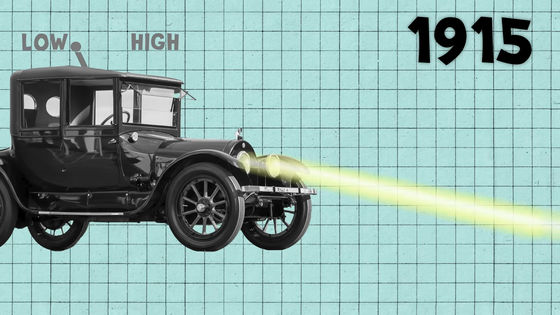

1915年にロービームとハイビームをレバーで切り替えることができる「ディッピングヘッドライト」が登場。当時のヘッドライトは密閉型で、電球・レンズ・集光要素が一体化した構造でした。

1940年にはこの密閉型が標準化され、異なるメーカーの車でも共通の7インチ丸型ヘッドライトや5×7インチ角型ヘッドライトが採用されるようになります。こうした標準化によりヘッドライトの交換がより簡単かつ安価で可能になりました。また、自動車で空力性能や燃費が重視されるようになると、密閉型ヘッドライトのデザイン面における自由度の低さも問題視されるようになりました。

空力を考えるうえで車両前面は非常に重要ですが、標準化された形状では最適化が難しくなります。とはいえ、密閉型ヘッドライトという制約があったからこそ、20世紀のアメリカ車にはアイコニックなデザインが多く生まれたとThe Driveは指摘しています。

1983年、フォード・モーターが政府へ働きかけ、複合ヘッドライトが標準化されます。複合ヘッドライトの登場により、車体デザインに合わせて自由にヘッドライトの形状を作れるようになりました。複合ヘッドライトの交換用バルブは標準化されているため、維持費も抑えられたそうです。

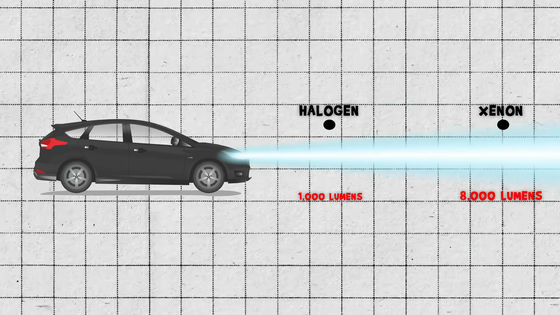

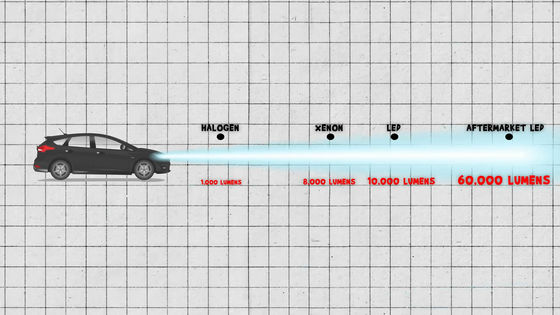

しかし、複合ヘッドライトのハロゲン電球は明るさが不足していました。平均的なハロゲン電球は約1000ルーメンほどしかありません。そこで登場したのが、高輝度放電灯(Xenon)です。Xenonは最大8000ルーメン以上を出すことができる、青白い光が特徴の電球です。

そして、現代のヘッドライトで主流となっているLEDは、1万ルーメン以上の明るさが一般です。また、アフターマーケットには、6万ルーメンをうたうLEDヘッドライトもあります。

そもそも、ヘッドライトの明るさの単位として使用される「ルーメン」は、光源が全方向へ発する光の総量を指すものであるため、自動車のヘッドライトの明るさを示す単位としては不適です。その理由は、自動車のヘッドライトは全方向ではなく、前方しか照らさないからです。

光を計測するとき、測定器が示すのは「ルクス」です。ルクスは「ある面に落ちる光の量」を表す単位で、音のデシベルを光に置き換えたような概念です。測定位置によって値が変わります。

さらに、法律に使われるのは「カンデラ」です。カンデラは距離ゼロでの光度(光の強さ)を表す単位です。一方向に強い光を放つようなライトは、「ルーメンは少なくてもカンデラは非常に高い」といった光源になります。

アメリカでは2007年に、アメリカ運輸省道路交通安全局(NHTSA)がFMVSS 108という規格でヘッドライトのカンデラ基準を細かく設定しました。FMVSS 108は200ページ近い文書でまとめられており、上下左右それぞれの角度でカンデラの最小値と最大値が規定されています。

しかし、NHTSAはメーカーに自己認証を求めており、企業の「良心」に任せるばかりで、「取り締まりが甘い」という問題を抱えています。メーカーがわざわざ自分に不利な報告をするとは考えにくいですが、メーカーにはヘッドライトを過度に明るくすることで得られる「明確なインセンティブ」が存在します。

アメリカにおける自動車の衝突安全性を評価する非営利団体のアメリカ道路安全保険協会(IIHS)は、2016年からヘッドライト性能を安全評価に含めています。IIHSの「Top Safety Pick」はアメリカにおける自動車販売において非常に重要で、多くの購入者はこの安全評価を自動車選定の重要事項とみなしています。

Top Safety Pickの評価のひとつが「前方をどれだけ照らせるか」で、5ルクスの明るさを検知できる距離が長いほど高評価です。IIHSは対向車へのグレア(眩惑)も評価に含めていますが、これは「直線・平坦な道」のみでの判定となっています。しかし、現実にはカーブや起伏がある中で対向車のヘッドライトが目に直撃するため、状況はより複雑です。

IIHSは「良いヘッドライトの車は夜間事故が19%減る」と発表しており、まぶしさが事故に関連する明確な証拠はないとしていますが、ヘッドライトのまぶしさを適切に検査していないため、メーカーは過度に明るいヘッドライトを製造しがちであるとThe Driveは指摘しているわけです。

仮に新車のヘッドライトに対してのみ規制を強化しても、アフターマーケットという問題が残ります。

法律がカンデラを基準にしていても、実際のヘッドライトのバルブ(電球)はルーメンを基準に宣伝されています。これはハロゲンバルブからLEDへの簡単交換が広く普及した結果であるとThe Driveは指摘。そのため、Amazonなどには高ルーメンのLEDヘッドライトが溢れ返っています。

また、純正ハウジングにサードパーティー製のバルブを組み合わせると光軸がめちゃくちゃになってしまうという問題もあります。さらに、車高をカスタムすると光軸が完全に狂ってしまいます。

加えて、ハロゲンはフィラメントが小さく、明確なカットラインを作れますが、多くのLEDは複数のチップを束ねているため、光源が大きすぎて光の境界がぼやけてしまいます。これは例えるなら、車の前に「自撮り用のリングライト」をつけて走るようなものであるとThe Driveは指摘。

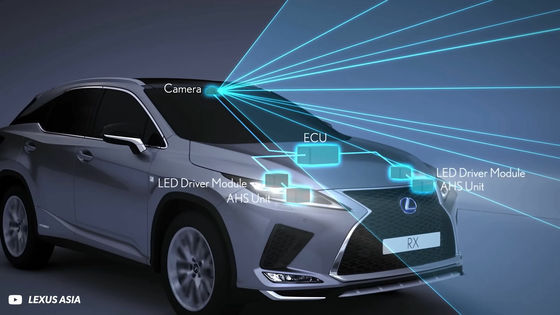

そんなヘッドライト問題の解決策として期待されているのが、「アダプティブドライビングビーム(ADB)」です。これは欧州では一般的ですが、アメリカでは長らく禁止されてきた規格です。ADBは小さなLEDを多数制御し、対向車に照射する部分の光だけを遮り、周囲は明るく照らすというものです。技術的には複雑ですが、ヘッドライトの目くらまし問題には非常に効果的です。

しかしアメリカの規制は欧州の規格とは異なり過ぎているため、自動車メーカーは「対応に数年かかる」としてきました。輸入車の多くはADBに対応するハードウェアを搭載していますが、アメリカではソフトウェアが無効化されています。

そのため、記事作成時点でアメリカでADBを使えるのはRivianだけです。Rivianは車両アーキテクチャを刷新するタイミングが規制変更と重なったため、ADBに対応できた珍しいケースです。

自動車の平均使用年数は12年で、年々長くなっているため、改善には長い年月がかかるだろうとThe Driveは指摘しています。

・関連記事

新しい車載技術のほとんどが「不要」と思われていることが調査で判明 - GIGAZINE

「自動車産業はタッチパネル採用をやめて物理ボタンに戻すべき」と自動車安全評価システムのEuro NCAPが提言 - GIGAZINE

自動車ブランド信頼性ランキング2023年版公開、1位はレクサス - GIGAZINE

停電時のサーバー保守をサポートしてくれるヘッドライト「WOWTAC A2S」で真っ暗なサーバールームを照らしてみた - GIGAZINE

自転車用LEDライト+HDカメラのCycliq「Fly12」でサイクリング風景を動画撮影してみました - GIGAZINE

1台のボディにLEDヘッドライトとHDカメラが一体化した「Fly12」が登場 - GIGAZINE

マツダは自動で光軸を変化させるLEDヘッドライトやサーキット自動走行車両などを展示 - GIGAZINE

極限状況でもこれなら生存可能、小型防水ライト「イーライト」が半端ない実力をフルに発揮 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

You can read the machine translated English article What is the cause of the 'too bright car….