Wi-Fi 8はどんな通信規格で何が便利なのかをQualcommが解説、高速かつ混雑時の安定性が向上

次世代無線通信規格として開発が進められている「Wi-Fi 8」は、安定性を重視した「超高信頼性」(Ultra High Reliability)を実現するよう設計されています。こうしたWi-Fi 8がどういったものなのかについて、Qualcommが解説しました。

Wi-Fi 8: Technologies powering ultra-high reliability | Qualcomm

https://www.qualcomm.com/news/onq/2025/11/wi-fi-8-technologies-powering-ultra-high-reliability

◆1:超高信頼性を支える技術

Wi-Fiは複数の階層で構成されています。特に重要な2つの層が「物理層(PHY)」と「媒体アクセス制御層(MAC)」です。PHY層は空中を伝わるデータの実際の伝送を担い、ビットを無線周波数信号へ変換する方法(変調、符号化、信号強度など)を定義するもの。MAC層はデバイスが共有無線媒体にアクセスする方法を管理し、衝突を回避しスペクトル効率を確保するためにデータパケットの送信タイミングと方法を調整するものです。

Wi-Fi 8の基盤となるIEEE 802.11bn規格は、特に過酷な環境下において信頼性、スループット、応答性を向上させるため、PHY層およびMAC層を改良し、強化しています。

・改良された低密度パリティチェック(LDPC)符号化:パケット損失や再送信は、高スループット環境や劣化した信号環境下で性能を著しく低下させます。Wi-Fi 8はLDPC符号化におけるブロック長を延長し、誤り訂正と復号性能を大幅に向上させます。これにより、ノイズの多い環境や混雑環境においても、パケット損失が減少して接続信頼性が向上します。

・空間ストリーム間変調レベル調整(UEQM):従来のMIMOシステムは「最も弱いストリームに制限される」特性上、全空間ストリームに同一変調レベルを強制していました。Wi-Fi 8はこの制約を解消し、各ストリームが個別の信号品質に基づいて変調を適応させることを可能にします。これにより、信号伝搬が不均一な環境でも、より高いスループットと優れた耐障害性が実現されます。

・追加変調符号化方式(MCS):MCSは、無線伝送のためのデータ符号化方法を定義する変調方式と符号化率の組み合わせであり、達成可能なデータレートを決定します。従来のWi-Fiでは、利用可能なMCSレベルの大まかな粒度が変動する信号環境における最適なレート適応を制限し、性能が最適化されませんでした。Wi-Fi 8は中間MCSレベルを導入し、より細かい粒度のレート適応を可能にします。これにより、モバイル環境や高密度公共空間など、信号品質が急激に変化するシナリオにおいて、より滑らかな遷移と安定した性能が実現されます。

・強化された長距離通信(ELR):屋外カメラ、ガレージセンサー、移動ロボットなどネットワーク端点のデバイスは、電力制限により上り信号が弱くなる場合があります。これにより、アクセスポイント(AP)がクライアントよりも高い電力で送信する上り/下り電力の不均衡が生じます。ELRはこの不均衡を解消し、リンクバジェットを改善することでネットワーク到達距離を効果的に延長し、低電力かつ遠隔のクライアントに対する信頼性の高い接続維持を支援します。

・分散リソースユニット(DRU):6GHz帯では、MHzあたりの送信電力を制限する電力スペクトル密度(PSD)規制により、総送信電力が制約されます。OFDMA伝送で26-toneや52-toneといった小規模リソースユニットを使用するデバイスでは、この制限が通信距離と信頼性の低下につながります。Wi-Fi 8はこの課題をDRUで解決します。DRUにより、より広い周波数帯域にトーンを分散させることが可能となり、PSD制限内で総送信電力を実質的に増加させます。PSD制限がより厳しい地域では、この技術により電力利得が得られ、信号の堅牢性が大幅に向上します。その結果、カバレッジの拡大、リンク信頼性の向上、クライアントのパフォーマンス改善が実現されます。

・SMDローミング:シングルモビリティドメイン(SMD)はWi-Fi 8の主要機能であり、パケット損失・遅延の急増・接続切断を引き起こすハンドオフ中断なしに、複数のアクセスポイント間でシームレスなローミングを実現します。従来のWi-Fiローミングでは、あるAPから切断し別のAPに再接続するため、遅延とデータ不連続が発生します。この「切断先行型ローミング」は、移動中の音声/動画の乱れを引き起こす遅延の急増やパケット損失、ユーザー体験の悪化を招きます。シングルモビリティドメインでは、複数のAPが論理的に統合ドメインにグループ化されます。クライアントデバイスは複数のAP間でアソシエーションとセキュリティコンテキストを維持し、AP間を移動しても継続的に接続された状態を保ちます。SMDローミングは「切断前接続」メカニズムで処理され、デバイスは古い接続を切断する前に新しい接続を確立します。これらの革新により、Wi-Fi 8はユーザーやデバイスがカバレッジゾーン間を移動する際にも、シームレスな接続性と一貫したパフォーマンスを実現します。

・スペクトル効率:Wi-Fi 8は、特に高密度環境や異なる能力を持つデバイスが効率的に共存する必要がある状況において、スペクトル利用効率を向上させる複数のメカニズムを導入します。

・動的サブバンド運用(DSO):現行のAPが提供する320MHzまたは160MHzの帯域幅をフルにサポートするのは通常、プレミアムクライアントのみであり、スペクトラムの一部が未使用のまま非効率的に割り当てられています。DSOは複数の狭帯域デバイスが広帯域チャネル内の異なる部分で同時に動作することを可能にし、スペクトラム利用率を最大化するとともに、混合デバイス環境でのスループットを向上させます。

・非プライマリチャネルアクセス(NPCA):プライマリチャネルがOBSS(オーバーラップBSS)トラフィックやその他の条件で混雑している場合、NPCAによりWi-Fiデバイスはセカンダリチャネルに機会的にアクセスできます。主な利点は、ステーションがプライマリチャネルが空きになるのを待つ代わりに、指定されたNPCAチャネルに切り替えてデータ送信を継続できることです。これにより、高密度環境におけるネットワーク全体の効率が向上し、送信遅延が低減されます。具体的には、NPCAはデバイスが動的に切り替え、混雑の少ないチャネル周波数でアクセスを競合することを可能にすることで、隣接ネットワークによるチャネル混雑の影響を軽減します。これにより、特に複数のネットワークが重複し、同じプライマリチャネルでエアタイムを競合するシナリオにおいて、スループットの向上、遅延の低減、スペクトル利用率の改善が実現されます。

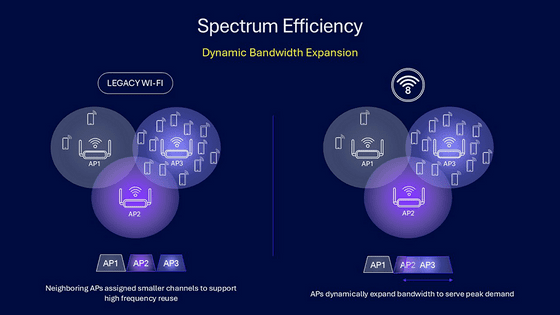

・動的帯域幅拡張(DBE):企業導入では周波数再利用の制約から広帯域チャネルを避ける傾向があります。DBEは高トラフィック発生時にAPが動作チャネル帯域幅を一時的に拡張し、他のチャネルが低利用時にレガシークライアントを妨げずにスループットを向上させます。

・マルチAP協調:ネットワークが重複する高密度環境では、管理されていない干渉や競合が性能を著しく低下させます。Wi-Fi 8は協調メカニズムを導入し、APが統合システムとして動作できるようにすることで、衝突を減らしスペクトル効率を向上させます。

・協調TDMA(Co-TDMA):APがタイムスライス方式で送信機会を共有し、競合と遅延を低減します。協調AP間でエアタイムを分散させることで、Co-TDMAは遅延に敏感なアプリケーション向けに予測可能なアクセスと性能向上を実現します。

・協調制限ターゲットウェイクタイム(Co-rTWT):APがアクセスウィンドウのタイミングを協調し、遅延に敏感なトラフィックの優先アクセスを促進。混雑環境下でもより決定論的な性能を実現します。

・協調ビームフォーミング(Co-BF):APが高度なアンテナステアリングを用いてクライアントに信号を集中させ、隣接APへの干渉を低減します。これにより信号品質が向上し、競合が減少し、高密度展開環境でのスペクトル再利用効率が向上します。

・協調空間再利用(Co-SR):APが特定クライアント間のリンク状態に基づいて送信電力を動的に調整することを可能にします。これにより、高密度マルチAP展開シナリオにおいて同一チャネルでの同時伝送が可能になります。この機能は、高密度環境における全体的なスループットと効率を向上させます。

◆2:Wi-Fi 8の機能を実環境へ適用

Wi-Fi 8は理論上の性能向上だけでなく、実環境への影響を重視して設計されています。その革新技術は、信頼性・応答性・効率性が極めて重要となる現代の接続環境の現実に合わせて調整されています。

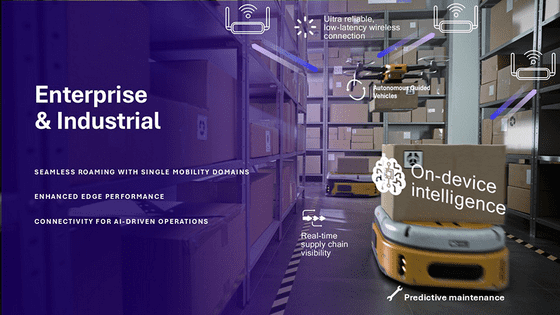

企業や産業環境では、ロボット組立、リアルタイム監視、高品質会議、AI駆動型自動化など、超信頼性・低遅延接続を必要とする厳格な運用要件を満たすため、長年有線イーサネットに依存してきました。Wi-Fi 8は、無線で同等の信頼性を提供する機会をもたらします。

例えば、単一モビリティドメインにより自律移動ロボットは広大な工場フロアを移動してもスループット低下や遅延スパイクが発生しません。XRヘッドセットを使用する技術者はAP間を移動しながらも、バッファリングや中断のないシームレスな映像フィードを維持できます。

企業キャンパスや工場環境に典型的な高密度展開では、協調TDMA(Co-TDMA)や制限付きターゲットウェイクタイム(Co-rTWT)といったマルチAP協調技術により、APが共同で送信を管理します。自律ロボットがリアルタイム制御更新に依存する工場環境では、これらの技術が送信機会の共有と遅延に敏感なトラフィックへの排他的アクセスウィンドウの強制により競合を低減し干渉を緩和。これにより時間厳守が求められる産業システムの決定論的動作を実現します。

ネットワークエッジでは、強化長距離通信(ELR)と改良LDPC符号化により、監視カメラやIoTセンサーなど過酷なRF環境で動作するデバイスのカバレッジ拡大と信頼性向上を図ります。

住宅環境では、ルーターから離れたエリアでも強固な接続を維持するため、強化された長距離通信(ELR)と分散リソースユニット(DRU)が、カメラやセンサーなどの遠隔デバイスやIoTエンドポイントのアップリンク信頼性を向上させます。

追加の変調符号化方式(MCS)により、より細かなレート適応が可能となり、動的な環境下でのパフォーマンスを安定化させ、ストリーミングやゲームなどの帯域幅を大量に消費するアプリケーションをサポートします。

マルチAPメッシュネットワークを導入した家庭では、マルチAP協調機能によりノードがフロントホール/バックホールトラフィックを効率的に管理。シングルモビリティドメイン(SMD)機能セットは、接続状態を維持しながら家屋内を移動するユーザーの総合的な体験を大幅に向上させる可能性を秘めています。

また、クライアントとAP双方の電力効率化機能により、常時稼働する住宅用ゲートウェイの消費電力削減を実現し、応答性を損なうことなく持続可能性目標を支援します。

空港、スタジアム、交通ハブなどの公共施設では、Wi-Fi 8が高ユーザー密度と絶え間ない移動性という二重の課題に対処します。

マルチAP協調、動的サブバンド運用(DSO)、非プライマリチャネルアクセス(NPCA)といった主要機能が連携し、混雑環境における容量の大幅な向上と干渉管理を実現します。複数のアクセスポイント間で送信を協調させることで、数千台のデバイスが帯域幅を競合する場合でも、衝突を減らし低遅延でスループットを最大化します。

一方、動的帯域幅拡張(DBE)により、APはトラフィック急増に対応するため一時的に動作チャネルを拡大できます。例えばハーフタイムショーや空港のラッシュ時、大勢の人が同時に高精細動画をストリーミングしたりコンテンツをアップロードしたりする状況で、Wi-Fi 8 APは需要の急増に対応するため一時的に広いチャネルを開くことが可能です。これにより、利用ピーク時でも通信速度の低下を誰も経験しません。

シングルモビリティドメイン機能は、AP間でのシームレスなローミングを実現し、ユーザー体験をさらに向上させます。利用者が会場内を移動する際、デバイスは接続を落とすことなくAP間でハンドオフするため、通話やストリーミング中の音声・映像の途切れを解消します。

一連の革新技術が相まって、従来は有線インフラに限定されていた精度、応答性、信頼性を備えたシステム運用を可能にすると同時に、従来のWi-Fiが苦戦していたシナリオにおいても、大幅に高速な無線接続を実現するのがWi-Fi 8だとQualcommは説明しました。

・関連記事

MRデバイスのWi-Fi接続性を改善するべくQualcommとMetaが開発する技術とは? - GIGAZINE

Wi-Fiの通信距離を長距離化させる新技術「WiLo」のテストに成功、最大500mの通信が実証される - GIGAZINE

空間を飛び交うWi-FiやBluetoothの電波から電力を生み出す技術が開発される、電池無しで永続的に動くデバイスの実現へ向けた一歩 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in メモ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article Qualcomm explains what Wi-Fi 8 is and wh….