「古代の人類がつまようじで歯を掃除していた」という定説は間違いだった可能性が浮上

大昔の人間の歯に、「つまようじ」を使ってできたような縦型の溝が存在したことから、この溝は「つまようじ溝」と呼ばれ、人間が道具を使っていたことを示す証拠と見なされてきました。ところが、この溝が野生の霊長類にも自然発生することが判明し、道具を使った証拠ではない可能性があることが示されました。

Non‐Carious Cervical Lesions in Wild Primates: Implications for Understanding Toothpick Grooves and Abfraction Lesions - Towle - 2025 - American Journal of Biological Anthropology - Wiley Online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.70132

‘Toothpick grooves’ in ancient fossil human teeth may not be from toothpicks after all

https://theconversation.com/toothpick-grooves-in-ancient-fossil-human-teeth-may-not-be-from-toothpicks-after-all-266485

「つまようじ溝」は、古代人の歯に見られる小さな溝です。前歯から奥歯までさまざまな歯に確認され、摩擦の跡が確認されていることなどから、古代人が棒や繊維で歯を掃除したり、歯茎の痛みを和らげたりするために道具を使ったことでこうした溝が発生したのではないか、との説がこれまで有力でした。

約190万年前の初期ヒト属から、約4万年前のネアンデルタール人まで、人類の近縁種における進化史全体で報告されているつまようじ溝ですが、他の霊長類にも同様の溝が存在するかどうかは検証されていませんでした。

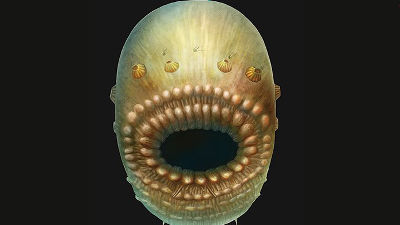

そこで、オーストラリア・モナッシュ大学のイアン・タウル氏らは、現存する種と既に滅んだ種を含む27種531頭の霊長類を調査し、それぞれの歯にどのような特徴があるのかを分析しました。

サンプルにはゴリラ、オランウータン、マカク、コロブス、化石類人猿などが含まれており、調査の結果そのうち個体の約4%に「つまようじ溝」とほぼ同一の溝が存在することが判明します。

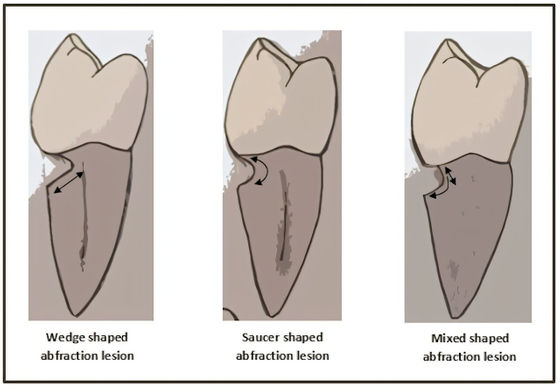

一方で、現生人類で頻繁に見られる病変「アブフラクション」が、他の霊長類では全く確認できないことも確認されました。アブフラクションとは、歯ぎしり、力強い歯磨き、酸性飲料の摂取などで歯と歯茎の間に生じる、くさび方の溝のことです。

アブフラクションが現生人類にしか見られなかったことから、「この病変は現代の習慣に結びついた現生人類特有の問題である可能性が高い」とタウル氏は指摘し、「私たちの食事と生活様式が、他の霊長類とは異なる形でいかに深く歯を変化させるかを浮き彫りにするものです」と付け加えています。

こうして、歯を掃除しない霊長類で「つまようじ溝」が確認されたこと、歯の形状変化が生活習慣によって生み出される可能性があることなどを統合し、古代人に見られた「つまようじ溝」は、必ずしも道具を使用していたことを示すものではないと、タウル氏らは結論づけました。

タウル氏は「ヒトの歯を他の霊長類と比較することで、咀嚼による避けられない摩耗と、現代の食生活・行動・歯科医療の結果として生じるヒト特有の要素を区別できます。化石人類の歯に刻まれた溝は、日常的な咀嚼の副産物である可能性や、他の文化的・食習慣的行動を反映している可能性があります。これらの可能性を解きほぐすには、霊長類の病変に関するデータセットを大幅に拡充する必要があります」と述べました。

・関連記事

雨が降った後だけ現れる古代人の足跡「ゴーストトラック」が発見される - GIGAZINE

「ストーンヘンジ」を作った古代人はピタゴラス誕生の2000年前に「ピタゴラスの定理」を使っていたとする説 - GIGAZINE

古代人のDNAを分析することで「人類が長い歴史の中でどのように変遷していったか」が明らかになりつつある - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in サイエンス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article The theory that ancient humans cleaned t….