室温で固体になる「氷XXI」が発見される

氷は「0度を超えると、とけて水になる」というのが一般的なイメージです。ところが、韓国標準科学研究院(KRISS)が率いる国際研究チームによって「室温で固体になる氷」の存在が確認されました。研究チームは発見した結晶構造の氷を「氷XXI(ice XXI)」と名付けています。

Multiple freezing–melting pathways of high-density ice through ice XXI phase at room temperature | Nature Materials

https://www.nature.com/articles/s41563-025-02364-x

XFEL: Warm ice in the X-ray laser

https://www.xfel.eu/news_and_events/news/index_eng.html?openDirectAnchor=2828&two_columns=0

氷の結晶構造にはさまざまなバリエーションが存在し、構造ごとに「氷I」「氷II」「氷III」といったローマ数字付きの名前が与えられています。今回新たに発見された氷XXIは通常の空気圧の約2万倍に相当する2ギガパスカルという高圧環境下で観察されました。

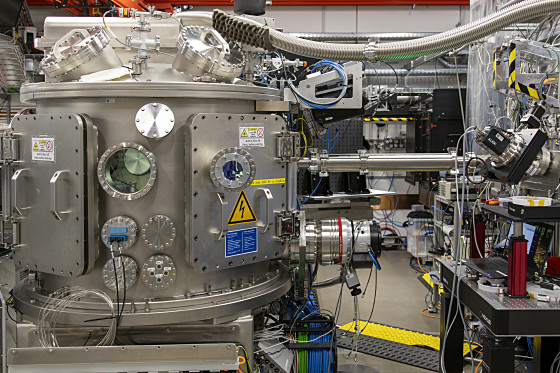

氷XXIはドイツ電子シンクロトロン研究所(DESY)に設置されたX線自由電子レーザー施設「European XFEL」と、DESYが有する放射光施設「PETRA-III」を用いた実験で観察されました。

研究チームは水を2つのダイヤモンドの間に配置し、毎秒120ギガパスカルという非常に急速な勢いで圧力を上昇させ、2ギガパスカルという高圧環境を実現。その後、1秒かけて圧力を下げました。この一連の流れをEuropean XFELのX線フラッシュを用いて100万分の1秒ごとに撮影し、水の結晶構造の変化を観察しました。

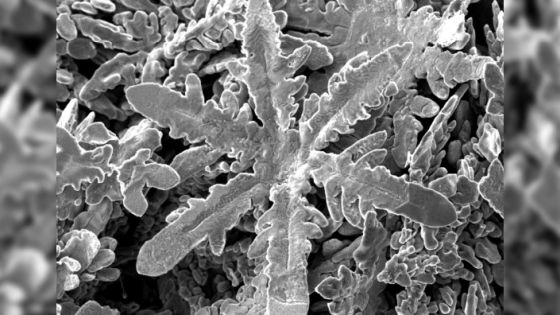

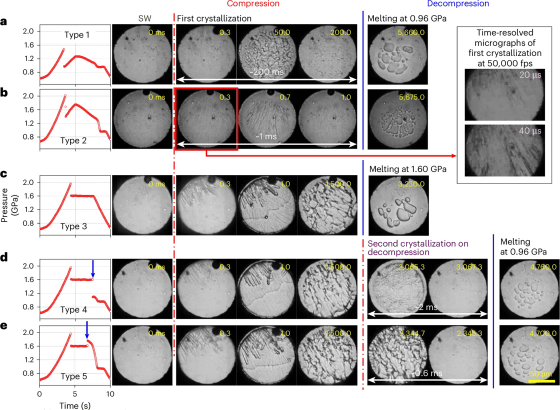

以下は観察結果をまとめた図です。圧力が上昇するに伴って氷XXIが形成されていることが分かります。なお、氷XXIは「準安定」な状態にあり、一時的にしか存在できないそうです。

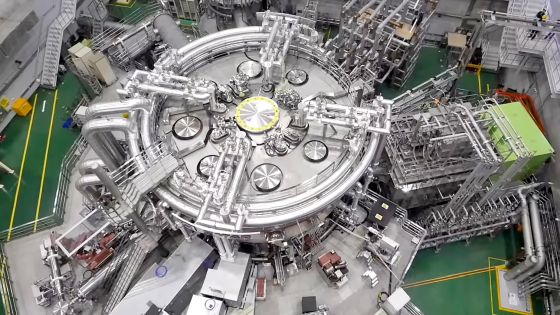

実験に使われたEuropean XFELの高エネルギー密度装置が以下。

研究チームの集合写真には装置の内部も写っています。

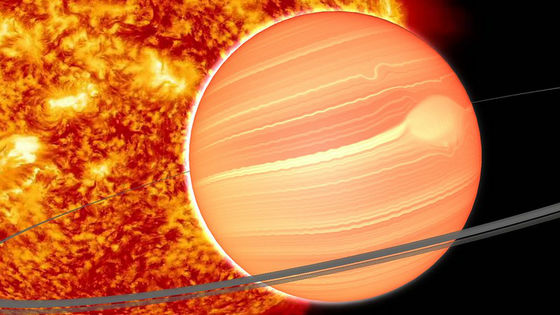

研究チームの一員であるレイチェル・ハズバンド氏は「今回の研究結果は、より多くの高温準安定氷層や転移経路が存在する可能性を示しており、氷衛星の組成に関する新たな知見をもたらす可能性があります」と述べて氷XXIの成果をアピールしています。

・関連記事

氷を曲げると電気が生まれることが判明、長年の謎だった雷の発生メカニズムを解明する糸口になる可能性 - GIGAZINE

マイナス15度の極寒環境でも活発に動く生命体が北極の氷から発見される - GIGAZINE

「半分氷、半分火」の新しい物質相は何に役立つのか? - GIGAZINE

「氷風呂」に健康上のメリットはあるのか? - GIGAZINE

巨大な「氷」で不沈空母を作る秘密計画「ハバクック計画」とは? - GIGAZINE

氷で覆われた木星の衛星エウロパは酸素不足で生物が存在するには不向きかもしれないという研究結果 - GIGAZINE

高温でしかとけない不思議な氷「超イオン氷」の新構造が発見される、惑星の謎に迫る発見 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in サイエンス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article 'Ice XXI' discovered, solid at room temp….