2025年ノーベル生理学・医学賞を受賞した日本人研究者が発見した「制御性T細胞」とは?

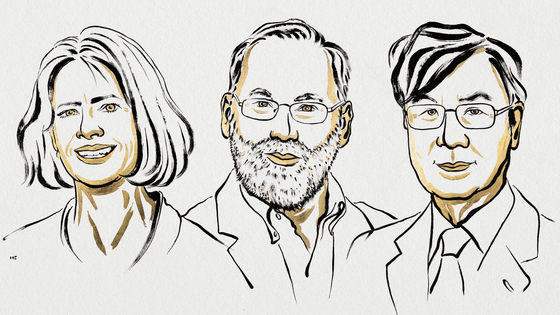

by Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

スウェーデン・カロリンスカ研究所のノーベル賞委員会は、2025年のノーベル生理学・医学賞を、アメリカのシステム生物学研究所のメアリー・ブランコウ氏、バイオ企業であるソノマ・バイオセラピューティクスのフレッド・ラムズデル氏、そして大阪大学の坂口志文特任教授に授与すると発表しました。授賞功績は「末梢免疫寛容に関する発見」で、制御性T細胞の発見と研究が高く評価されました。この制御性T細胞について、マンチェスター大学リディア・ベッカー免疫学・炎症研究所所長が解説しています。

Nobel prize awarded for discovery of immune system’s ‘security guards’

https://theconversation.com/nobel-prize-awarded-for-discovery-of-immune-systems-security-guards-266833

Medicine Nobel goes to scientists who revealed secrets of immune system ‘regulation’

https://www.nature.com/articles/d41586-025-03193-3#ref-CR3

免疫システムは、組織の成長に合わせて組織を整え、古い細胞や老廃物を除去し、危険なウイルスや細菌を排除し、私たちの健康を維持するためには不可欠な仕組みです。しかし、免疫システムはウイルスや細菌などの侵入者を攻撃する一方で、「自分自身の組織を誤って攻撃してはならない」という非常に繊細なバランスの上に成り立っています。このバランスが崩れると、1型糖尿病、関節リウマチ、多発性硬化症といった自己免疫疾患が引き起こされます。

科学者たちは、免疫系が自身の組織を許容する「免疫寛容」の仕組みの多くを長年解明できずにいました。免疫系に自らを抑制する「ブレーキ」のような機能が存在することは何十年も前から推測されていましたが、その実体を証明することはできていませんでした。

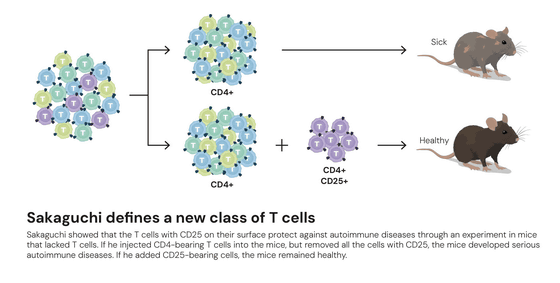

1995年に坂口教授は免疫を司るリンパ球の一種であるT細胞の中に、表面に特定の種類のタンパク質を持つ「制御性T細胞」と呼ばれる種類が存在することを突き止めました。

Immunologic self-tolerance maintained by activated T cells expressing IL-2 receptor alpha-chains (CD25). Breakdown of a single mechanism of self-tolerance causes various autoimmune diseases - PubMed

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7636184/

制御性T細胞は、免疫システムが自身の体を誤って攻撃しないように監視・抑制する、非常に重要な役割を担う免疫細胞です。全てのT細胞の中で制御性T細胞はわずか1〜2%しか存在しないものの、免疫反応が起きている場所に駆けつけて過剰な反応を鎮め、炎症を効果的に抑制する能力を持っています。

坂口教授はマウスを用いた実験で、制御性T細胞を欠いたマウスが自己免疫疾患を発症し、逆にこの細胞を投与すると疾患の進行が止まることを示しました。つまり、制御性T細胞によって、自己免疫疾患を引き起こすような有害なT細胞を排除することがわかったというわけです。

© The Nobel Committee for Physiology or Medicine. Ill. Mattias Karlén

当初、この発見には科学界から懐疑的な見方もありました。しかし、2001年にブランコウ氏とラムズデル氏は、制御性T細胞は免疫抑制タンパク質を分泌したり、抗炎症信号を直接送ったりすることで、免疫細胞による身体への攻撃を防いでいることを発見しました。

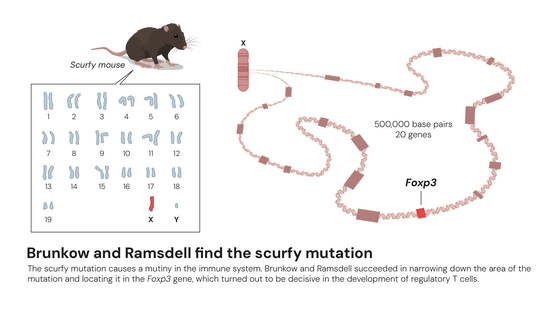

さらにブランコウ氏とラムズデル氏は、これらの制御性T細胞を識別するための特定のタンパク質「FOXP3」とその遺伝子を発見。さらに、FOXP3の遺伝子に変異が起こると、マウスとヒトの両方で致死的な自己免疫疾患が引き起こされることを突き止めました。

© The Nobel Committee for Physiology or Medicine. Ill. Mattias Karlén

ブランコウ氏はノーベル賞授与を伝えるノーベル賞委員会からの電話で、「FOXP3の変異に辿り着くまで、分子レベルでの膨大な研究が必要でした。なぜなら、それは免疫系に極めて大きな変化をもたらす、ごく小さな遺伝子変化だったからです。多くの異なる頭脳が協力して取り組む必要がありました」とコメントしています。

First Reactions | Mary Brunkow, Nobel Prize in Physiology or Medicine 2025 | Telephone interview - YouTube

さらに2003年に坂口教授の研究グループは、Foxp3という遺伝子が制御性T細胞でのみ特異的に発現しており、その細胞が正常に発生・機能するために不可欠であることを特定しました。この発見は、それまで存在が示唆されながらも実体が掴みきれていなかった制御性T細胞の正体を、分子レベルで決定づけるものでした。

Control of regulatory T cell development by the transcription factor Foxp3 - PubMed

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12522256/

これまでの研究で、1型糖尿病や関節リウマチ、多発性硬化症などの自己免疫疾患を持つ人では、血液中の制御性T細胞が不足しているか、正常に機能していないことが多いことが分かっており、すでに大手製薬会社は制御性T細胞を刺激する薬剤の開発に投資を行っています。

ノーベル賞委員会のオーレ・カンペ委員長は「彼らの発見は、免疫システムがどのように機能するか、そしてなぜ誰もが深刻な自己免疫疾患を発症するわけではないのかを理解する上で決定的なものでした」とコメントしました。

なお、坂口教授が受賞の知らせを受けた時の電話音声は以下で公開されています。

First Reactions | Shimon Sakaguchi, Nobel Prize in Physiology or Medicine 2025 | Telephone interview - YouTube

・関連記事

遺伝子発現を制御するマイクロRNAを発見した研究者2人がノーベル医学・生理学賞を受賞 - GIGAZINE

新型コロナワクチン開発に寄与した2人がノーベル賞を受賞、不遇の研究者が数百万人の命を救うまでの険しい道のりとは? - GIGAZINE

2017年のノーベル生理学・医学賞は体内時計を生み出す遺伝子機構を発見したアメリカ人科学者が受賞 - GIGAZINE

「笑わせ、考えさせるユニークな研究」が評価される2025年度(第35回)イグノーベル賞全部門まとめ、日本人は19年連続受賞 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, サイエンス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article What are 'regulatory T cells' discovered….