人間らしいAIと触れ合うことで現実の人間を「人間らしくない」と見なして虐げる危険性が高まるとの研究結果

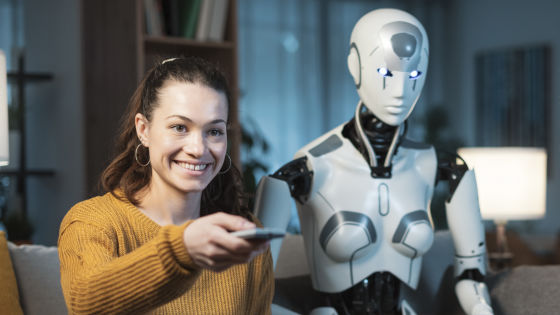

AIテクノロジーの発展に伴って、高い感情的能力を示してユーザーの気持ちに寄り添えるAIエージェントが登場しています。一見すると、人間らしいAIの開発はユーザーにメリットをもたらすように思われますが、AIの人間らしさを認識することにより、逆に現実の人間を「人間らしくない」と見なしてしまい、非人間化する副作用があるとの研究結果が報告されています。

AI‐induced dehumanization - Kim - 2025 - Journal of Consumer Psychology - Wiley Online Library

https://myscp.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcpy.1441

Assimilation-induced dehumanization: Psychology research uncovers a dark side effect of AI

https://www.psypost.org/assimilation-induced-dehumanization-psychology-research-uncovers-a-dark-side-effect-of-ai/

近年のAIエージェントはもはや「便利な機能」という枠組みを超えており、暇つぶしの雑談相手や真剣な悩み事の相談相手、愚痴をこぼせる友人としてAIエージェントを扱う人もいます。感情的能力が高いAIエージェントは、ユーザーとAIのやり取りをより満足いくものに変える可能性がありますが、それが「他人に対する認識」にどのような影響を及ぼすのかはよく知られていません。

心理学研究は長年にわたり、相手が思考力や感情といった精神的能力をどれほど持っているのかについての認識が、他者への接し方に影響を与えることを示してきました。特に感情は人間性の中核をなすものと見られており、人間のような感情的能力を持つAIに接すると、人々はそのAIをより人間らしい存在と見なす可能性が高まると考えられます。逆に、AIをより人間らしい存在と見なすことで、現実の人間に対する「人間らしさ」の評価が下がり、相手を非人間化してしまう可能性もあると懸念されています。

ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスのキム・ヘヨン助教は、「興味深い点は、人々がAIのわずかな人間らしさの兆候にも反応し、しばしば他の人間と同様に扱うという点です。この点から私たちは、『AIが示す人間らしさは、機械をより人間らしく見せる一方で、実在の人間を機械のように見せる可能性があるのではないか?』という疑問を抱きました」と述べています。

そこでキム氏らの研究チームは、「AIの人間らしさ」についての評価が、現実の人間に対する評価にどのような影響を及ぼすのかを調べる5つの実験を行いました。実験では、被験者に社会感情的能力が高いAIエージェントと低いAIエージェントに接してもらい、AIと実際の人間に対する人間らしさを評価するよう求めました。また、実際の人間に対してどのように振る舞うのかも測定されました。

・関連記事

コールセンターの担当者が客から「AIじゃなくて人間を出せ」と言われる事態が多発中、一方で「AIの方がマシ」という意見も - GIGAZINE

AIチャットボットを使っている人間は脳活動が大幅に低下することが判明 - GIGAZINE

人間とAIの「思考」に大きな違いがあることが研究で判明、AIは推論が苦手な可能性 - GIGAZINE

AIは人間の進化をどのように変えるのか? - GIGAZINE

AIを温かく共感的に訓練すると信頼性が低下しより媚びへつらうようになってしまう - GIGAZINE

AIを使うと他人から厳しい評価を受けやすくなってしまうとの研究結果 - GIGAZINE

ライティングの授業で「AIを使うな」と禁止するのではなくAI利用についてより深く問いかけた結果とは? - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 無料メンバー, ネットサービス, サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article Research results show that interacting w….