「液晶」「有機EL」「量子ドット」「ブラウン管」はどうやって映像を表示しているのか?

スマートフォンやテレビなどに使われいるディスプレイには「液晶ディスプレイ」「有機EL(OLED)ディスプレイ」「量子ドット(QLED)ディスプレイ」といった種類があります。これらのディスプレイがいったいどんな仕組みで映像を描画しているのかについて、デザインエンジニアのダン・ホリック氏が解説しています。

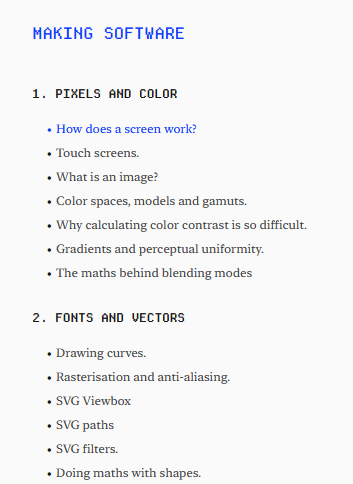

How does a screen work? | MAKING SOFTWARE

https://www.makingsoftware.com/chapters/how-a-screen-works

◆ブラウン管

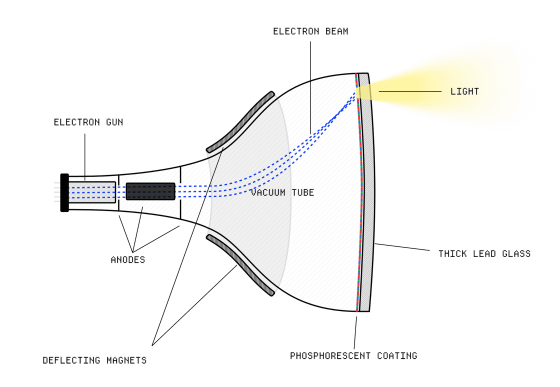

薄型ディスプレイの登場以前は、ブラウン管が主流でした。ブラウン管は巨大な真空管の内部に電子銃を配置した構造で、蛍光面に電子ビームを照射することで画面を描画しています。

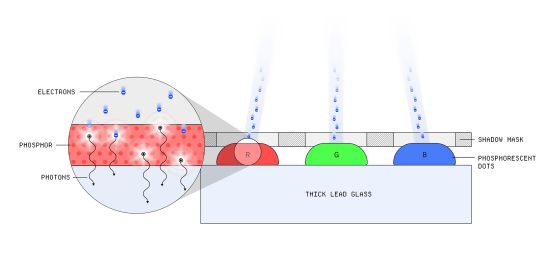

蛍光面には赤・緑・青の蛍光体が塗布されており、それぞれの蛍光体は電子ビームが衝突した際に発光します。赤・緑・青は光の三原色であり3色の組み合わせでカラフルな色合いを表現できます。

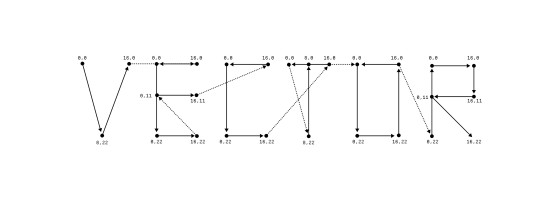

ちなみに、現代のディスプレイは画面を細かい格子状に区切ってピクセルごとに描画色を決定する仕組みですが、大量のピクセルを処理するには高度な計算処理が必要です。このため、半導体の計算処理性能が低かった時代には「直線の始点と終点を指示して直線の組み合わせで文字などを描画する」というベクター形式の描画方法が採用されることもありました。

ベクター形式の描画方法は主に航空機のモニターやアーケードゲームなどで使われました。ホリック氏はベクター形式を採用していたアーケードゲームの例としてAtariのシューティングゲーム「Asteroids」を挙げています。

Arcade Game: Asteroids (1979 Atari) - YouTube

◆液晶

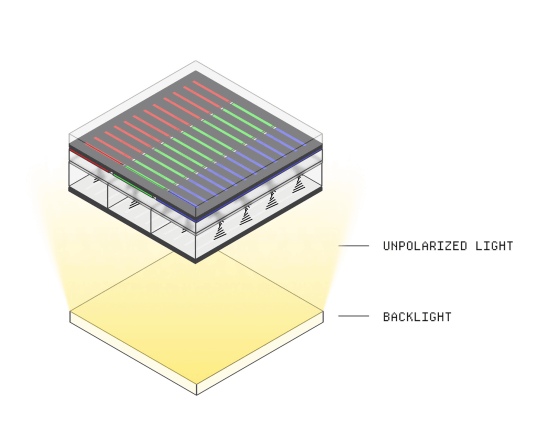

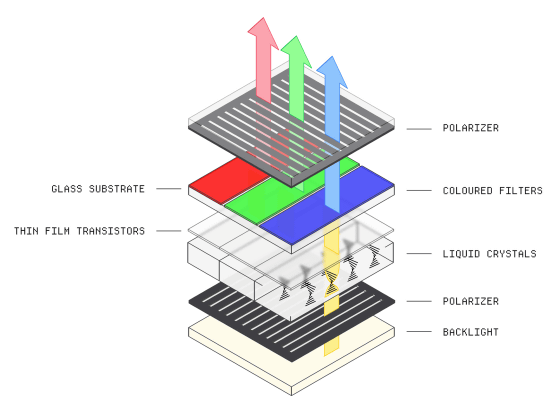

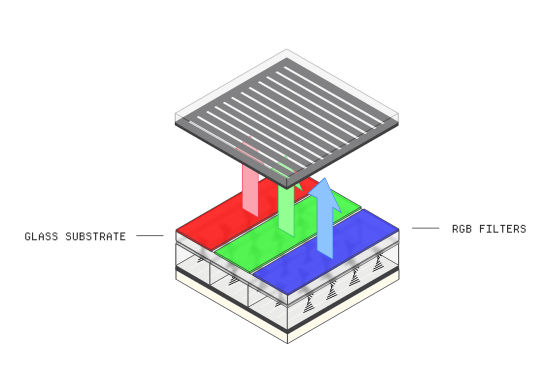

液晶ディスプレイは赤・緑・青のピクセルで構成されたカラーフィルタをバックライトで照らすことで画面を描画しています。

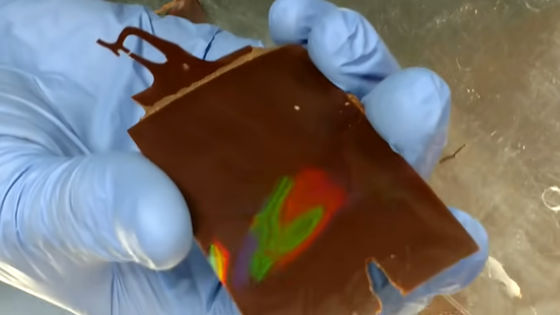

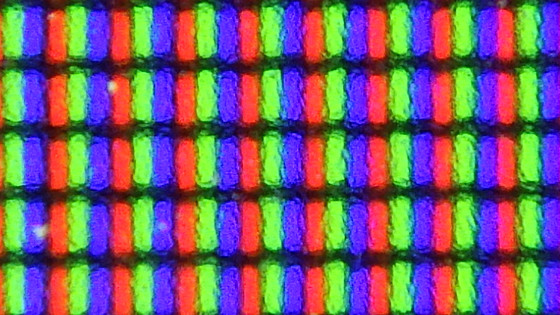

以下の画像は顕微鏡モード搭載カメラ「WG-8」で液晶ディスプレイの画面を接写したものです。赤・緑・青のピクセルがビッシリと敷き詰められていることが分かります。

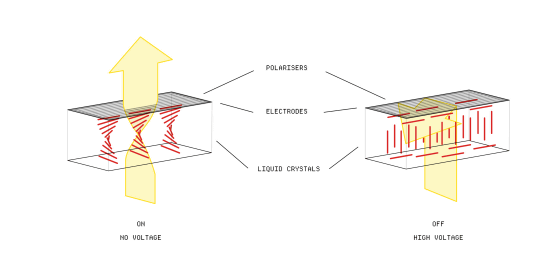

バックライトからの光は偏光板によって直進するように整えられ、「液晶」によって光を通過するか否かが決定され、通過した光がカラーフィルターを通して人間の目に届きます。

液晶の分子は電界に沿って形を変えるという特性を持っています。これにより、電圧のオン・オフによって光を通過させるか否かを決定できるようになっています。

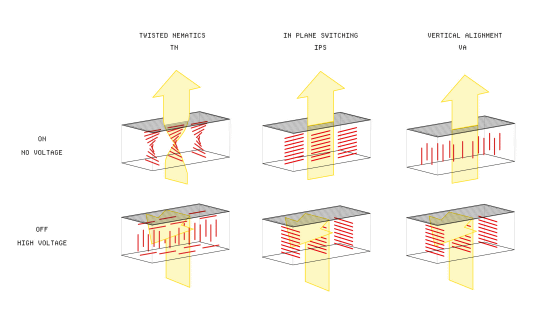

液晶は結晶構造の違いによって「TN液晶」「IPS液晶」「VA液晶」といった種類に分けられます。それぞれの液晶は「安価で応答も高速だが視野角が狭いTN液晶」「視野角が広いがコストが高いIPS液晶」といったように得意分野が異なり、製品の用途に合わせた液晶が選択されています。

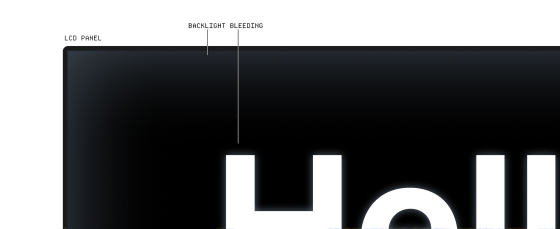

液晶ディスプレイは「大きなバックライトでカラーフィルターを照らす」という構造のため、「暗い部分と明るい部分の境界がぼやける」という問題が存在します。高価なテレビやPCモニターの中には「大型バックライトの代わりに小型のバックライト(Mini LED)を大量に敷き詰める」という方法で問題を改善している機種もあります。

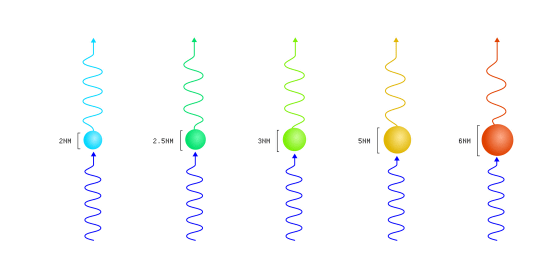

◆量子ドット

量子ドットディスプレイは液晶ディスプレイに似た構造ですが、カラーフィルターが「光を吸収し、赤・緑・青のいずれかに再発光する」という特徴を備えた量子ドット層に置き換えられています。

液晶ディスプレイは「バックライトの光がカラーフィルターを通過する際に、光量が減退する」という課題がありましたが、量子ドットディスプレイでは量子ドット層自体が発光するため消費電力を抑えつつ高い輝度を達成できます。また、液晶ディスプレイの「黒色を描画したい部分でもバックライトの光が漏れて明るく見える」という問題も解決し、引き締まった黒色を描画できます。

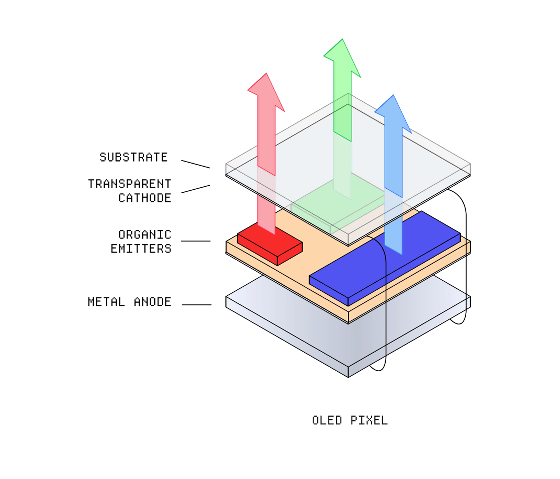

◆有機EL

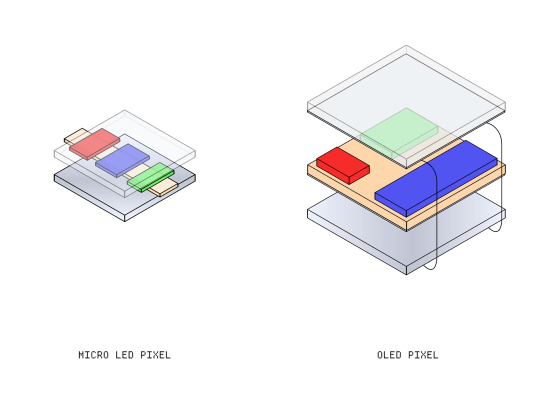

有機ELディスプレイの場合、バックライトが不要で、各ピクセルそのものが発光します。黒色を描画する際はピクセルが消灯状態になるため、液晶ディスプレイと比べて圧倒的に暗い黒を表現可能です。

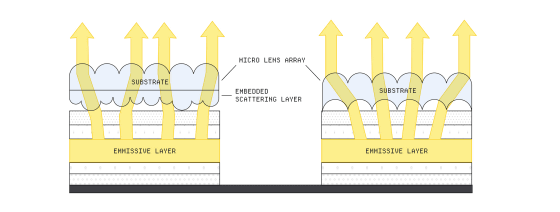

液晶ディスプレイの場合はバックライトの輝度を高めることで非常に明るい映像を描画可能ですが、有機ELディスプレイの場合は有機ELの化学的な制約で輝度を上げるのが苦手です。このため、テレビ売り場などでは「明るい映像を見たい場合は液晶テレビがオススメ」と紹介されることがあります。有機ELパネルメーカーはこの問題の解決に取り組んでおり、最近では微小なレンズによって光を集約して輝度を高める技術などが登場しています。

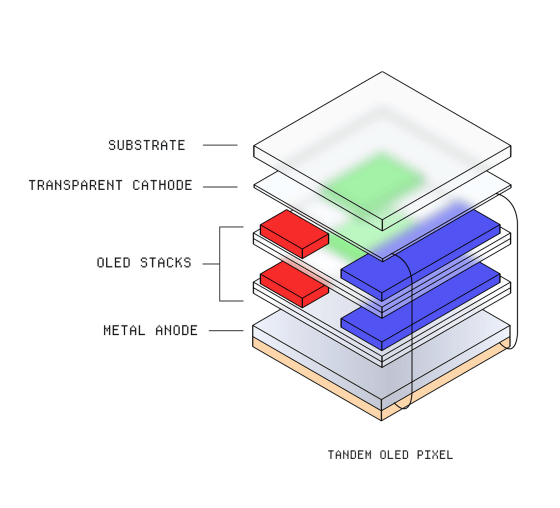

◆タンデムOLED

有機ELディスプレイの輝度問題を解決する手法として、「発光層を2層積み重ねる」という手法があります。

この手法は「タンデムOLEDテクノロジー」と呼ばれており、2024年に登場したM4チップ搭載iPad Proに搭載されています。

◆マイクロLED

有機ELディスプレイは有機的な素材を採用しており、「寿命が比較的短い」「同じ色を長時間表示し続けると焼き付きが発生する」といった問題があります。マイクロLEDは無機物で構成される微細なLEDを敷き詰める技術で、有機ELの諸問題を解決しつつコントラストの高い映像を描画できる技術として実用化が期待されています。

なお、ホリック氏は上記の解説をソフトウェアデザインについて解説する連載の第1弾として公開しており、今後も「フォント」「AI」「圧縮技術」といった多様な分野の解説記事を投稿することが告知されています。

・関連記事

43インチで世界最大級・重量200kgのソニー製ブラウン管テレビが大阪のそば屋からサルベージされる - GIGAZINE

40年前のデバイスの方が現代のデバイスより応答速度が速い - GIGAZINE

20年前のブラウン管モニターが4K液晶ディスプレイより優れている部分とは? - GIGAZINE

スーパースローでブラウン管テレビの写り方を撮影するとどんなふうに見えるのか? - GIGAZINE

任天堂が1980年代に発売した光線銃ゲーム「ダックハント」のブラウン管画面をスローモーション撮影してわかる驚きの仕組みとは? - GIGAZINE

テレビの今後の行方、メーカー各社のテレビ事業縮小への回答&現状まとめ - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ネットサービス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article How do LCDs, OLEDs, quantum dots, and ca….