世界でただ1人自分で作った能面で演じる能楽師を追ったムービーがYouTubeで公開中

日本の伝統芸能でユネスコ無形文化遺産にも登録されている能楽の演者であり、自分の使う能面を自分で作る能面作家である宇髙通成さんを、海外ニュースメディアのThe Atlanticが追っています。

The Oldest Surviving Form of Theater in the World - YouTube

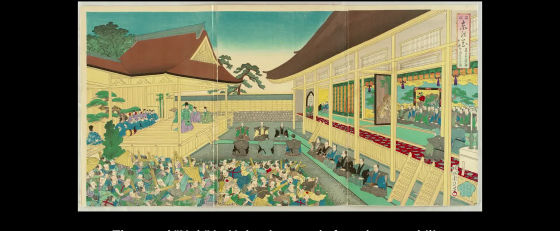

日本の伝統芸能である能楽は、世界で最も古い伝統劇の1つ。

幕の奥に……

たたずむのは1人の男性。

舞台の上に現れた男性は1枚のお面をつけています。

「ここは神聖なエリアで、向こうは人間のエリア、こっちは神のエリアですかね」「ここに来ることによって、私はピュアというか……神の『入口』に入ることができる」と語るのは……

能楽師であり能面作家の宇髙通成さん。

能楽の能は能力の能、「ability」であり、「能力を楽しむ」という意味になります。昔は猿楽と呼ばれ、神との関係も深いものでした。

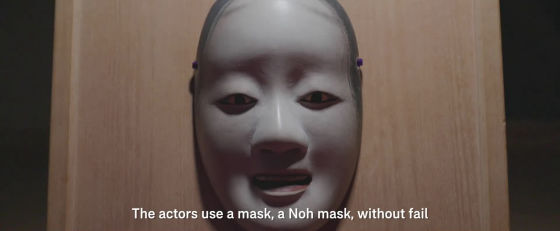

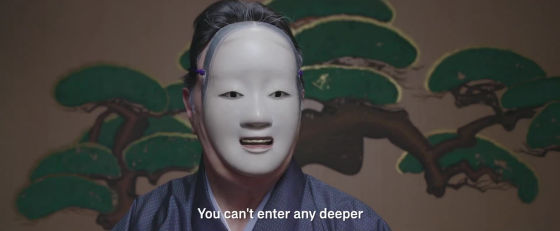

演者は必ず能面という仮面を身につけ、過去世のできごとをよみがえらせます。つまり、能面をつけた主人公は現代の人ではなく、亡霊、幽霊ということになります。

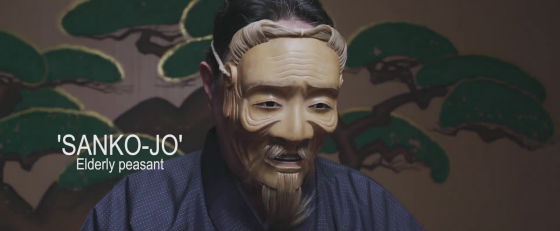

老人の仮面「三光尉」や……

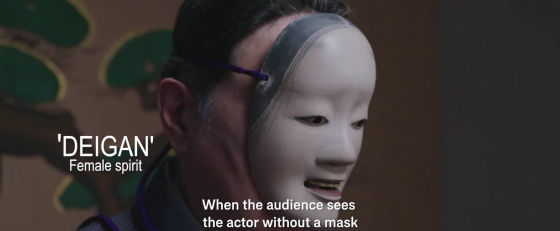

嫉妬に狂う女の能面「泥眼」

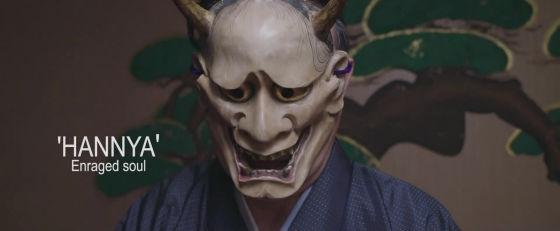

鬼女のお面「般若」など。

「観客が演者を仮面無しで見た時に、その人の顔の表情が見えてしまうと、感じるものが薄くなってしまう。そこから深く入っていけない。仮面だとどこまでも深く入っていける」と語る宇髙さん。

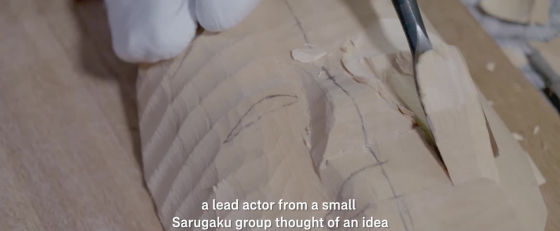

「室町時代、猿楽が発展していった頃は、猿楽の小さなグループ『座』がありました。座では、大夫と呼ばれるメインの演者が自分の作った曲にふさわしい能面を自分で考えていました」

「時々、演者で自分の能面を作る人がいつの時代もいました」

「今は私だけです」

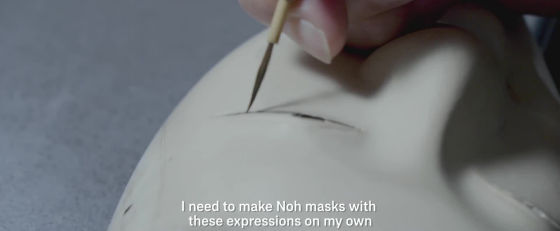

「理由は、やっぱり自分で演じる能で、『どうしてもこの表現が必要』だというものがあるからです。人が作った能面では不満足なのです」

映し出されたのは愛媛県松山市。

「今回の東雲能はリハーサルがありませんので、いきなり本番ですから、かなりクオリティの高いものをあらかじめ作っていないとできません」

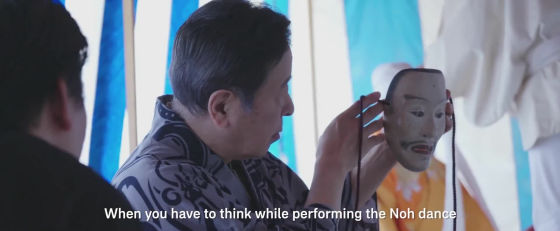

「考えて能を舞うこと、『次の歌の言葉は何だった?』とか『次はこんな風に舞おう』ということ本番で考えてやっているようではだめです」

衣装を身につけ……

お面をかぶる宇髙さん。

幕があがり……

舞台へ。

「何も考えなくても、自然に出てくる。そういうレベルに達した時に、きらっと光る瞬間が偶然にやってくる。きらっと光る、素晴らしい光。それが本当の能の美しいところです」

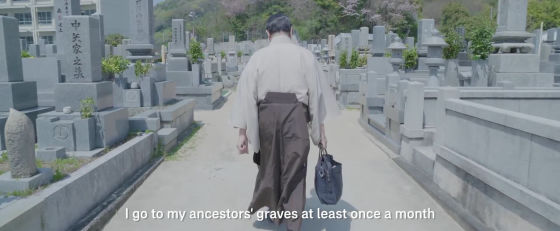

先祖のお墓参りについては「月に1回は必ず行っていますし、『無事に終わりました』という報告や『次はこういう舞台をやります』という報告はします」

「能だけではなく、お茶、お花、あるいは武道などは、縮小しています。やがて博物館に飾られるようなものになってしまっては、誠に申し訳ないと思います」

「伝統芸能を守るという運動を1つの大きなウェーブにして広めていかないと、日本は経済を生むだけのロボットの国になってしまう」

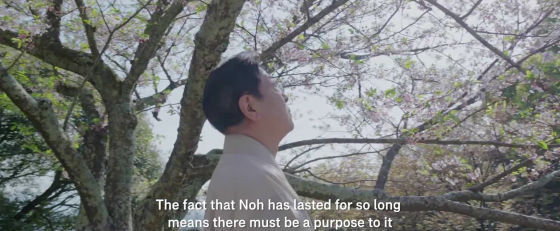

「続いてきたことには、意味があることだと考えています。これからも伝承していかないと、という責任を感じています」と宇髙さんは語りました。

・関連記事

高知県の山奥でただ1人伝統を守り続ける鍛冶職人と伝統を受け継ぐ若い弟子を紹介するムービー - GIGAZINE

「日本刀」は一体どうやって作るのかを丁寧に追ったドキュメンタリー映像「Samurai Swordmaking」 - GIGAZINE

ゴッホはいかに日本の芸術から影響を受けたのか? - GIGAZINE

日本の「世界で最も薄い紙」を作る職人に迫るムービー - GIGAZINE

360万円もする超高級「盆栽はさみ」はどうやって作られているのか? - GIGAZINE

お経にテクノ音楽やプロジェクションマッピングを合わせた「テクノ法要」を行う僧侶がいる - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, アート, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article A movie pursuing a Noh master who plays ….