ありふれた液体を使ってできる10種類の科学的な液体トリック

水や台所用洗剤、調理用油など普段の生活のなかで何気なく使っているさまざまな液体には、意外と知らない興味深い特性が秘められています。そんな液体の面白い動きや性質をまとめたムービー「10 Amazing Science Tricks Using Liquid!」が公開されています。

10 Amazing Science Tricks Using Liquid! - YouTube

◆01:スローモーション・ボール

用意するのはハチミツ、鉄球、そして鉄球より一回り大きな透明な丸いケース。

ケースに鉄球を入れ、上からハチミツをたらりと入れます。

ケースの3分の2ぐらいまでハチミツを入れたらケースを閉じ……

斜面の上から転がします。

そのまま「ぐるんぐるん!」と転がるのかと思いきや、ネットリした動きで斜面を降りるケースと鉄球。ハチミツが抵抗になって、ケースが転がる力にブレーキをかけている模様。

そのままゆっくりと台の下まで転がって行きました。

◆02:水を使って火をつける

今度は水を使って紙に火をつけるという実験。用意するのは白い紙を2枚と黒いペン、そして丸みのあるPETボトルと水です。

紙を折りたたんで……

ペンで表面を黒く塗りつぶします。

PETボトルに水を入れ、太陽光の下で紙の上に持って行くと……

水を入れたPETボトルがレンズの役割を果たし、光が一点に集中しました。理科で虫眼鏡を使った実験を行ったのと同じ原理です。

火がついた紙にさらにもう1枚の紙を乗せると、一気に激しく燃え上がりました。

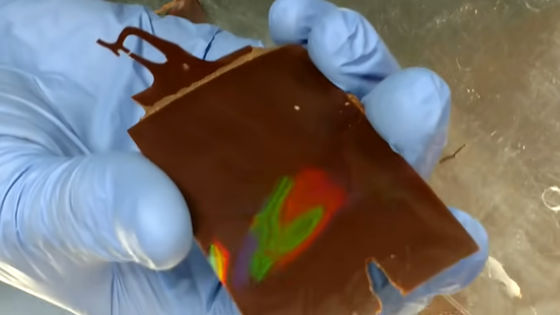

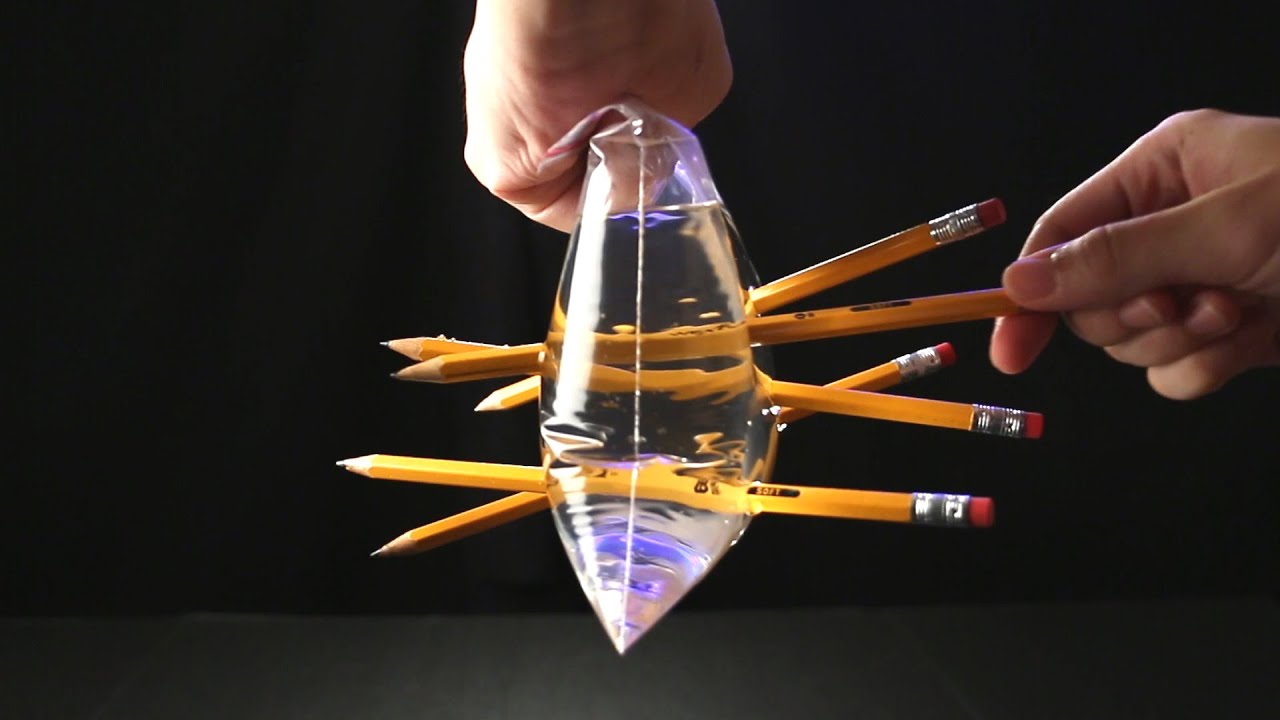

◆03:破れない袋

鉛筆、ジッパー付きの袋、そして水を用意。

袋に水を入れ、先のとがった鉛筆をゆっくりとブスリ。袋が破れて水が漏れそうな気がしますが、しかし一滴の水すらも漏れる様子はなし。

鉛筆を5本ぐらい刺しても全く問題なし。これは、先のとがった物体をゆっくりと、そして位置を変えずに刺したことがポイント。ゆっくりと刺すことで、袋の素材が鉛筆にくっつくように変形し、高い機密性が保たれたというわけです。

◆04:液体を積み重ねる

「液体を積む」という不思議さ満点な実験で用意するものは、縦長の透明な容器と台所用洗剤、植物油、ダークコーンシロップ、イソプロピルアルコール(消毒用アルコール)、そして水。

これらの液体を順番にボトルに注いでいくわけですが、その際に重要なのが注いでいく順番。まずはダークコーンシロップを入れ……

次に台所用洗剤を投入。いずれもトロッとした液体を先に入れました。

次にボトルを傾け、水を注入。わかりやすいように水には薄く色がつけられています。

ボトルを傾けたまま、植物油を注入。

最後に着色したアルコールを注入。

すると、5種類の液体が混ざり合わずにキレイに積み重なりました。これは液体の比重と混ざりにくさを利用したものでした。

◆05:姿を消すボトル

ガラス容器とグリセリン、細いガラスボトルを使って、ボトルを見えなくしてしまう実験。

ガラス容器にグリセリンを注ぎ……

細い方のガラスボトルにもグリセリンを注ぎます。

この状態のまま、容器にボトルを挿し込み、向こう側を透かしてみると、容器の中にあるはずのボトルが全く見えなくなってしまいました。

ガラスボトルの中に水を入れると、このとおり丸見えの状態。光の屈折率を利用したトリックでした。

◆06:踊る液体

今度は液体が生きているように踊ります。使うのはコーンスターチの粉末とスピーカー、ビニール袋と水。

コーンスターチの粉末に水を入れて混ぜ、トロトロの液体を作っておきます。

スピーカーの上にビニール袋をかぶせ、その上からコーンスターチの液体をドロリと注ぎ入れ……

スピーカーから音を出すと、白い液体がうねうねと動き出しました。

その姿はまるで何らかの生物がのたうち回っているようにも見えました。

なお、スピーカーの上にペンキをのせて音を出すことで、芸術的な光景が生まれた様子を以下の記事で見てみることもできます。

ペンキを注いだスピーカーを高速度撮影したら芸術的な光景が広がったムービー - GIGAZINE

◆07:混ざらない水

「04」の実験では違う種類の液体が混ざらない様子を見ましたが、今度は同じ水どうしが混ざらないという不思議な実験。用意するのはお湯と水、グラスを2個、プラスチックの板を1枚、そして着色用の色素を2色です。

まずは2個のグラスに冷たい水を入れてみます。

着色料で色をつけ、混ざり具合がわかりやすいようにします。

一方のグラスにプラスチックの板をかぶせ……

ひっくり返してもう一方のグラスの上にぴたりと合わせました。

ゆっくりと板を引き抜くと、徐々に上下の水が混ざり始めて……

すぐに両方の水が混ざった状態になってしまいました。この方法だと水が混ざってしまいます。

今度は、一方のグラスに熱いお湯を入れて同じ実験を行ってみます。

同じように着色して、両方のグラスを重ねます。この時、お湯のグラスを上に重ねるのがポイント。

そして、ゆっくりと板を抜いても……

上下の水は混ざらないまま。これは、温度の違いによって比重と濃度の差が生まれることで、「お湯が水の上に浮く」という面白い状態が生まれているというわけです。

◆08:ライデンフロスト効果

熱く熱した鍋の中に水を入れると「じゅーっ!」と沸騰することは容易に予想できますが、鍋の熱さによってその様子は少し異なるようです。用意するのは鍋と水、そして鍋を熱するためのコンロ。

冷たい鍋に水を入れても、何も起こらずに中に水がたまるだけ。これは当たり前でした。

次に、普通に熱した鍋に水を注ぐと、勢いよく「ジューッ!」と音をたて、水蒸気をあげながら沸騰しました。これも容易に想像できる光景です。

しかし、さらに熱くした状態の鍋に水を入れると、まるで水が鍋に弾かれるような動きを見せて鍋の表面を滑り出しました。

多めに水を注いでもその様子は変わらず。宙に浮いているような動きを見せます。

鍋を振ってみると水が鍋底の周りをグルグルと回転し始めました。これはライデンフロスト効果と呼ばれる効果を示したもの。液体の沸点よりはるかに高い温度になっている固体の表面に液体を落とすと一瞬で液体の一部が沸騰し、その蒸気が液体と固体の間に空気層を作ることで液体を浮かせ、さらに温度の伝達を阻害することで沸騰が起こりにくい状態が生まれている状態です。

◆09:反転する物体

グラスに水を入れ、向こう側を通して見ると物体が反転して見えます。用意するのは紙とペン、丸いグラスと水のみ。

グラスに水を注ぐと、向こう側に立てかけた紙に書いてあった「won」という文字が……

「now」に変わりました。

このような不思議な形の模様も……・

左向きの矢印に変化。

「800+081=188」というおかしな計算式も……

反転することで、「008+180=188」と正しいものに生まれかわりました。

◆10:逆再生する液体

そして液体の面白さを最もよく感じさせてくれるのがこの実験。大小2個のガラス容器と小さいグラス、コーンシロップ、液体をとるためのピペットを3本、着色料を3色、そして大きめのクリップを4個用意します。

まず、2個のガラス容器にコーンシロップを入れ、細い容器を大きい容器の中に入れます。

そして、細い容器が中心になるように、大きい方の容器にクリップをつけて固定します。そのまましばらく放置して、気泡が全て抜けるまで待機。

小さなグラスにコーンシロップを入れ、着色料で3色に色分け。

ピペットで着色したコーンシロップを吸い上げ……

容器の中に入れます。入れる場所は、大小の容器の中間にある透明のコーンシロップの中。

そして、中心にある細い方の容器を回転させると……

中の3色が渦を巻くように変化しました。これは、透明のコーンシロップが容器の回転に引っ張られたため。

そしてここからが真骨頂。先ほどとは逆方向に中の容器を回転させると……

さっきまで渦を巻いていた3色が、まるで映像を逆再生させたかのように、ほぼ元通りの状態に戻りました。形のない液体でありながら、整然とした動きを見せる様子は「おおっ」と声が漏れる瞬間でした。

・関連記事

水についてまだよく分かっていない5つのこと - GIGAZINE

「もしも火が水だったら?」を実現した幻想的なアート - GIGAZINE

地球上の水と空気を1カ所に集めるとこうなる - GIGAZINE

水がカラダにいい9つの理由と、がぶがぶ水を飲めるようになる7つの方法 - GIGAZINE

神秘的な青い液体が磁石に反応してトゲトゲになったり動き回ったりする「LiquiMetal」 - GIGAZINE

磁石に反応しまくる神秘の液体「磁性流体」で思う存分遊べるキット - GIGAZINE

人類がアルコールに手を出したのは約1000万年前 - GIGAZINE

ケガや傷による出血を塗るだけで即座に止める未来のバンソウコウ「VetiGel」 - GIGAZINE

水を蒸発させてクリーンエネルギーを作り出す装置 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, サイエンス, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article Ten kinds of scientific liquid tricks th….