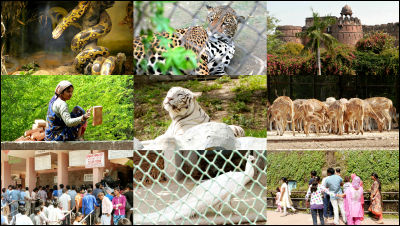

突っ込み所がありすぎるデリーの動物園に行ってきました

インドの首都ニューデリーには寺院や博物館など見どころがたくさんあるのですが、観光スポットではないものの現地の人に人気なのが動物園。ということで、ニューデリーの動物園に行ってみたところ、日本の動物園とはひと味違った雰囲気がありました。

:: National Zoological Park ::

http://nzpnewdelhi.gov.in/index.htm

デリー動物園に到着。ゲートの小ささから見るに、かなりスケールの大きい動物園のようです。

ゲートを抜けると、まずはずらっと並ぶ売店が目に入ります。

少し歩くと、「National Zoological Park」という文字を発見。

デリー動物園はオールドフォート(プラーナ キラー)という遺跡と隣接しており、動物園の外からだけではなく、中からも歴史ある建物を見ることができます。

これがチケット売り場。午前中はまだ人が少なめ。

インドには列ができる場所には鉄パイプ製の仕切りが設けてあることがあります。これは仕切りがないと押し合いへし合い順番を抜かしまくるという大変なことになるためだと、インドにいると実感できます。

入場料は外国人とインド人で異なり、インド人は大人40ルピー(70円)ですが、外国人は大人200ルピー(350円)。さらにカメラを使う時は別料金がかかってきます。

ということで、列に並んでチケットを購入。

チケットといっしょにパンフレットをゲット。

入り口でチケットを確認されて入場。なお、園内は禁煙なので、タバコを持っている場合はここで預けることになります。

中はこんな感じ。入った瞬間は動物の姿はまったく見えず、広大さを予感させます。

訪れている人は家族づれやカップルが多く、民族衣装を着ている人からジーンズをはいている人までさまざまですが、女性や少女はおしゃれをしている人も多くいました。

パンフレットを開くと園内地図が載っていたので、地図を頼りに進んでいきます。

少し進むと、柵に人だかりができています。

何を見ているのだろうか?とのぞいてみると、まずはアヒル。

続いて、池の向こうに何か動物がいるっぽいのですが、遠すぎてよく分かりません。カメラをズームしてみると……

そこにはダチョウの姿。

「動物園」と聞くと狭いオリの中に動物が入れられている印象ですが、デリー動物園の各動物は基本的に大きなスペースの中にいて、一瞬「え、動物はどこ?」と思ってしまうことが多々ありました。

例えばシカのスペースはこんな感じ。

デリー動物園で動物探しをする様子 - YouTube

どこにシカがいるのだろう?と探しまくってみると……

フェンスのはしっこに集まっていました。「どこに動物がいるのだろう?」「いた!」という、動物探しの楽しみを味わえます。

トコトコと歩いていると、屋根を修復中の従業員さんを発見。

地面から屋根の上にレンガを投げて受け渡ししていくのですが、これが匠の技でした。

匠の技で屋根を修復するデリー動物園の従業員たち - YouTube

軽快なリズムでレンガを受け取っていく女性。

屋根の向こうでは修復作業が行われています。

しばらく歩くと、「REPTILE HOUSE」、つまりハ虫類コーナーの看板を発見。

うっそうと草が生えた中を進みます。

すると、何やら怪しげな建物の入り口に到着。

中に入ってみます。

中は薄暗く、ひんやりした空間でした。

ガラス張りの檻の中は砂が敷いてあり、またしても「えっヘビはどこ?」とハテナマークが浮かびます。

隅っこの方に丸まっていました。

しかし、かなり迫力のあるヘビも発見。

……と思ったら置物でした。このハ虫類コーナー、本物に混じって結構な確率でガラスの中に置物が入れられていました。

それでも子どもたちは真剣なまなざしを向けています。

「亀がいる!」とシッカリした姿に駆け寄ってみると……

やはり置物でした。

本物の亀はこんな感じ。

ということで、ハ虫類コーナーを堪能し、建物を後にします。なお、園内にはバスが走っており、見たい動物の場所までショートカットすることも可能です。

家族連れやカップルに混じって、幼稚園生の遠足っぽい光景も。

続いてはトラのスペース。園内マップには「White Tiger」のコーナーだと記載されているのですが、スペースの前には「Panthera tigris(ベンガルトラ)」と記載してあり、遠目だとどちらかがよく分からないのですが、看板が正しければ多分ベンガルトラです。

こちらもトラの姿を探してみると……

まだ時間ではないのか、オリに入れられていました。

続いてのスペースでは網に植物が巻き付いており、遠くからでは中を見ることができません。

「断じて見せぬ」とばかりに、びっしり植物で覆われています。

植物の巻き付いていない隙間を縫うようにして中を覗いている人々。

植物の隙間から中をのぞいてみると……

ごろごろしていたのはジャガー。

植物だらけの網の中でのんびり過ごすジャガーの様子は以下から。

植物の巻き付く網の隙間からジャガーを見る様子 - YouTube

次のスペースは、地図上では「Tiger」となっていますが……

多分見た目からいってホワイトタイガーです。

デリー動物園のホワイトタイガー - YouTube

園内には「FIRST AID」と掲げられた医療スペースもありました。

建物はこんな感じ。

建物の周りは病院のような匂い。扉の前にはカゴや箱が山積みにされていました。

広々とした休憩スペースもあり、まったりと過ごすことが可能。

木には野生のリス。

売店もあるので、アイスや飲み物を購入することができます。

のんびりと過ごす家族。

謎の階段も発見。

階段を上ってみると……

特に何もありません。ウィンチェスター・ミステリー・ハウスのごとく唐突に階段が途切れているのでした。

その他にも、インドゾウ。

この網の中には……

ヌマワニ。

また、デリー動物園は鳥スペースが充実していました。

これはワシミミズクのケージ。

みんな楽しそうにワシミミズクを眺めています。

トビのケージ。

中のトビはかなりワイルドに肉を引きちぎっていました。

肉の入った袋を持って歩く従業員さんの姿も。

このケージには……

真っ白なのが美しい、白クジャク。

大体の人が携帯電話で写真撮影していますが……

中には本格的なカメラを持ってきている人もいました。なお、スマートフォンの場合はカメラ料金が不要なのか否かは不明です。

何を撮っているのかというと、カニクイイヌ。タヌキとキツネのほぼ中間の体型をした生き物です。

楽しそうに見る子どもたち。

園内には飲み水をくめるコーナーもあります。

ペットボトルに水をくんでいる人の姿もありましたが、日本人がインドで水道水を飲むとほぼ100%お腹を壊すので、避けるのがベター。

園内にはいたるところに売店があるので、そこで飲み物などを買って休憩できます。

バニラアイスを購入してみます。

アイスは20ルピー(約35円)。広い園内を歩いて疲れた時にピッタリです。

インド人家族も休憩中。

みんな仲良くアイスを食べていました。

園内から遺跡であるプラーナ キラーが見える場所には説明書きもしてありました。

これがプラーナ キラー。

園内は広いので、回りきろうとするとものすごく時間がかかります。そのため、園内を走るバスを使ったり、ところどころショートカットしつつ見たい所を見るのがオススメ。

お昼を回って再び入り口へと戻って来た時には、すっかり人が増えていました。

動物園らしいと言えばらしい、ウサギ型のシュールなゴミ箱に見送られつつ、動物園を後にします。

ということで、デリー動物園はインドの人々の日常も垣間見れ、騒がしいインドの街を離れて、まったりと過ごしたい日にオススメ。動物園に訪れる人たちはおしゃれをしていることも多く、「王子……!」「姫が……!」と思わず言ってしまうような子どもや女性もいるため、インドの衣装に興味がある人が行ってみても楽しめます。

ドレスっぽい衣装や、民族っぽい衣装まで、さまざま。

なお、4月1日から10月15日までの開園時間は9時~16時30分で、10月16日から3月31日までの開園時間は9時30分から16時まで。午後になるとチケット購入の窓口が人であふれてすごいことになるので、スムーズに入園したい人は午前中に訪れるのがベターです。

・関連記事

インドでインド料理に飽きてスターバックスに行ってみたらやっぱりインド料理でした - GIGAZINE

全身をカラフルに染めて春を祝うホーリー祭に行ったら戦場でした - GIGAZINE

色粉や色水をかけまくって全てがカラフルに染まるホーリー祭の前日の様子はこんな感じ - GIGAZINE

危険すぎてガイドブックに載っていないというアルゼンチンの動物園 - GIGAZINE

150年以上の歴史を誇る世界最古の科学動物園「ロンドン動物園」はひと味違いすぎでした - GIGAZINE

動物園に雪が降って大興奮、跳ね回って喜ぶペンギンのムービー - GIGAZINE

おとり役が飼育員の気を引いている間に脱出を試みる動物園のパンダ - GIGAZINE

動物園の檻の中からあなたを見るとこう見えている - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, 取材, 生き物, ピックアップ, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article I went to Delhi Zoo where there are too ….